|

���^���@�Ƃ�������

03/04/19

�@���̐��ɑ��݂���^���@�͂��ׂăR�s�[�@���Ǝv���܂����A�܂��A�����łȂ��Ă͂����Ȃ��Ǝv���܂��B�������A�I�[�f�B�I�ɂ͂܂肾��������A�����̑��u���t�ق������Ƃ������Ƃ�����܂����A�^��Ɏv�킴��Ȃ��L������厏��Ȋ����Ă���܂����B�Ⴆ�A�J�Z�b�g�f�b�L�ɂ��ẴR�����g�B

�u���͂������肵�Ă�����̂́A�S�̂Ƃ��Ă͖��x���Z���B���Ƀ��^��(���^���e�[�v�B�������x������)�̏ꍇ�́A��肢��������D�����W�g�傪�}����v

�u�S�̂Ƃ��ă����n�����̂������肵�����v

�u���̐L�т���݂́A���i�����͂������Ă���v

�u�����W���L���B���������ǂ��A�@�ׂȉ����o��v�ȂǁB

�@���̃R�����g�͉��Ȃ̂ł��傤�H���f�B�A(�e�[�v)�Ƃ̑���������Ǝv���܂����A���Ș^�ĂŃI���W�i���Ɣ�ׂĂ̂��Ƃł�����A�R�s�[�@�Ƃ��Ă͗���ł��B�R�����g�̑O�Ɂu�I���W�i���ɔ�ׂāv�Ƃ������t��t�������ēǂނƂ��َ������ۗ��Ǝv���܂��B���̃J�Z�b�g�f�b�L�̘b�͂P�X�W�X�N����̎G���ɂ悭�o�ꂵ���R�����g�ł��B�_���]��������ǂ�����܂���(�������������ȁA�Ǝv����������Ă܂������B��)�B

�@�n�}���R�s�[����Ƃ��܂��傤�B�R�s�[����@�B���Ƃɏk�ڂ��ς������A�䂪��A�����������茸������B���͂⌇���i�ł��B�l���P�Ԓm�肽���̂́A�I���W�i���ɂǂ̂��炢�������������A�Ƃ����_�ɐs���܂��B�����ē_���]��������ꍇ�A�u�I���W�i���ɋ߂��������v�ł��Ă�A�Ǝv���Ă܂����B

�@�����m�̂悤�ɑ���o���ꂽ�M���́A�A���v�A�X�s�[�J�[�ƁA���u��ʉ߂��邽�тɕώ����A�ŏI�I�ɑ���o�����Ƃ��̉��ƈ������Ԃŏo�͂���܂��B�ł����珮�̂��Ƒ���o��������������Ƃ��Ȃ���A�Ƃ����v���������̂ł��B��Ƀ��f�B�A�͕ς�邪�M���Ƃ��Ă͊��S�ɃR�s�[�ł���CD�|R���o���Ƃ��͂܂��ɗ��z�I�ȏ�Ԃ��Ɗ�т܂����B�Ƃ��낪�ł��B

�@�ŋ߁A�v���Ԃ�ɃI�[�f�B�I��厏�����Ă������肵�܂����BCD�|R�Ȃǘ^���@�̃R�����g���P�X�W�X�N�̂���ƕς���Ă��܂���B�I���W�i���ɔ�ׂĂǂ̒��x�ώ��������A�͋q�σf�[�^�Ƃ��čڂ����Ȃ��̂ł��傤���H����PC���g���Ȃ�Ȃ�Ȃ�Œ��ׂ���͂��ł��B�����Č����܂��B�u���ق��v�ƁB

�@�m���ɃI���W�i�������������肪�ǂ��Ȃ�����A�]�_�Ƃ̍D�݂ɍ������Ƃ�����ł��傤�B�ł��A����ł͂�͂�R�s�[�@�Ƃ��Č��וi�Ȃ̂ł��B����ȋ@�B����A�����Ă���Ȑi�����Ȃ��]�_�ƁA�G���͔������l�Ȃ����Ǝv���܂��B�@�B�͂Ƃ������A��厏�ɂ��Ă͌��݁A�u�����ǂ݂Ŏ��������^���v���{���ł��B

��TWO 03/01/07

�@ONE��É�������ߒ��Ŏg�p�����u�f�b�h�j���O�V�[�g�v�ł����A�����Ƃ悢���̂�����܂����B�l�Ɠ����悤��PC�̐��U�ɗ͂����Ă�����邳��(���z�[���y�[�W�ƃ����N)�́u�����h���v�́u�y�ʐ��U��(���W�F�g���b�N�X)

TLL-5010�v���g���Ă����܂����B�悭����ƍގ��A�\�������ɂ悭���Ă��܂��B�Ƃ������A���̂���(�f�b�h�j���O�V�[�g��OEM�ł́H)�ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B���Ƃ����TLL-5010�́A���i�̓_(500�~1000�~1.5mm��4,800

�~)�ň��|�I�ɂ����ł��B���㓯������������͂�����������������܂��B

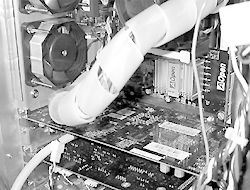

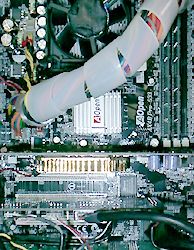

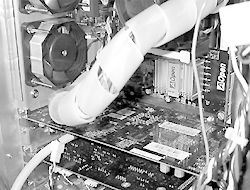

�@����ł͖{��ł��B�d����CPU�̃t�@���̓X�g���[�W�h���C�u���A�X�g���[�W�h���C�u�̓P�[�X�S�̂�U��������̂����ƁA���낢��U��������Ă��邤���A�������U�����������d�l��ONE�����Ȃ����H�Ǝv�����̂ł��B�捠�A�����������d�����Z�p���[�g�ɂ���PC�P�[�X�������ɂȂ�܂����B�������傫���̓_�Ŗl�̎g���Ă����S�����g�����Ƃ͕s�\�ł��B

�@����₱���l�������ʁA�T�C���`�x�C���Q�A�R�D�T�C���`�x�C���P����~�h���^���[�P�[�X�Ƀt���b�s�[�h���C�u�A�T�E���h�u���X�^�[�̃t�����g�x�C�A�X�g�[���x�C��[�߁A��͑�e�ʃn�[�h�f�B�X�N���Q��ڂ��āA���ʂɃ}�U�[�{�[�h�Ɠd���A�U�̊��[�߂܂��B������u�{�́v�Ƃ��A�����ЂƂL���[�u�^�̓d���t���^�P�[�X��p�ӂ��܂��B

�@���̃L���[�u�P�[�X�ɍŒ�T�C���`�x�C���Q�K�v�ł��B������PLEXCOMBO�ƃp�C�I�j�A��DVD-R/RW�h���C�u�����t���܂��B�d���̓P�[�X�̂��̂��g���AIDE�P�[�u����USB�ɕϊ����ăP�[�X��̃X���b�g������o���A�u�{�́v�ƂȂ��܂��B

�@��������Ȃ�₱�������Ƃ����Ȃ��Ă��u�{�̂ɊO�t���h���C�u�v�Ŏ��������̂ł͂Ȃ����H�Ǝv�������������ł��傤�B�l���ŏ��͂����v���܂����B�ł��e�Ђ̊O�t���h���C�u������Ƃǂ����Ă����肪��킻���ŁA�����d�ʂ�����܂���B�O����v���Ă��܂�����PC��DVD/CD�h���C�u�͍�����]�̃g���N�ɑ��ďd�ʂ����܂�Ɍy���ł��B����̓G���[�̖ʂŕs���B�I�[�f�B�I�E�ł̍���LD/CD�v���[���[�̏d�ʂ��A�g���N�ɕ����Ȃ��悤�ɂ��Ă��鎖������킩��Ǝv���܂��B

�@�܂��A�O�t���͓d�����n��ŁA�ƂĂ��l�̗��z�ɒ������A�X�y�[�X�t�@�N�^�[�A�R���Z���g�̐ڑ����l����ƕ�����̎g�p�ɂ������ĂȂ������ł��B����ŃL���[�u�P�[�X�̎g�p���v�������̂ł��B�������݂̍ގ��Ȃ珬�����ق������x�������܂����A�d�������͂ȏ�A�����g�m�C�Y�A���U��d�ʑ����̑���Ƃ�₷���ł��B�{�̂��f�X�N�g�b�v�^�ɂ���A�I�[�f�B�I���b�N�Ɏ��߂ăL���[�u�P�[�X���������̏�A�Ƃ����X�}�[�g�Ȏg�������ł��܂��B

�@���_�̓R�X�g���Ɠd�����Q�ɂȂ�̂ő�����������\�������邱�Ƃł��傤���B�g��������܂߂Ĕ��Ɏ������Ă݂����ł��B�Ƃ����Ă��܂���Ɏ؋����c���Ă���̂ŁA�f�X�N�g�b�v�P�[�X��AOPEN��HX95�ӂ�B(��)�L���[�u�P�[�X�����ł��ˁB

�@��������Q��ڂ��Ƃ������ƂƁA�Z�p���[�g�^�Ƃ������ƂŁuTWO�v�Ɩ��Â��悤�Ǝv���܂��B�{���Ɏ�������̂��ȁH(��)

��ONE�̐É��� 02/11/16

�@ONE���g�������āu�����v���C�ɂȂ��Ă��܂����B�d�����܂߂ĂU����t�@���B���͂�u�����v�̈�i�e�����u�����A�f�挩�Ă�̂��v�Ƃ����Ă������炢�ł��B�������Ă܂���āB�j�ł��B���M�̑������i���g���Ă���̂ł�ނ����Ȃ��̂ł����A�d��������̂����߂炤�قǂɂȂ��Ă��܂����̂ŁA�É����ɒ��肷�邱�Ƃɂ��܂����B

�@�܂��A�������������ɂ���Ă݂悤�ƁA�C���̗����ǂ����邱�Ƃ���n�߂܂����B��ʂ̃t�@���ɂ����悤�ɁA�V���[�V�ɂ���O�ʃt�@�����K�[�h���Ă����X���b�g�����ׂĎ�蕥���܂��B�ǂ����O�ʃp�l�������t����t�@���ɐG�邱�Ƃ�����܂��A�����Ȃ��̂Ń��b�N�X�ɕω�������܂���B�Q�O���قǂŊ����B�Q�������̃A���~�̉��H�ɂ��������芵��܂����B�i�j���ʁA����܂ŏo�Ă����u�X�[�v�Ƃ��������Ȃ��Ȃ�܂����B

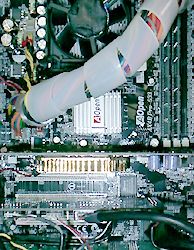

�@���Ɋ�Քz�u�̌����������܂����B�O�ʂɂ���t�@���ŋz�C���ꂽ��C�́A�Q���n�[�h�f�B�X�N�h���C�u�̊Ԃ��A�e��Ղɓ�����܂��B��Ղ̑傫�������ꂼ��Ⴄ�̂ŁA��C�̗��ꂪ�悭�Ȃ�悤�ɑg�ݍ��킹��ς��Ă݂܂����B�P�ԃX���b�g�iAGP�j�̃r�f�I�J�[�h�����\�M���Ȃ��Ă����̂ŁA���ʂ����悭���邽�߁A�Q�ԃX���b�g�ɑ}���Ă���T�E���h�u���X�^�[���R�ԂɈڂ��܂����B���͓���ւ��Ă����܂�ς��܂���ł����B

���������I���̉ߒ��ŋ����ׂ����ۂ��N���܂����B�ȑO�ɂ������܂������A�J�m�[�v�X�̃m�����j�A�ҏW��ՁuDVStorm-RT�v�́AXP���Ŏg�p����Ɓu�X�^���o�C�v���g���Ȃ��Ȃ��i�^�u���̂��Ȃ��Ȃ�j�̂ł��B�������A�l���g���Ă���}�U�[�{�[�hAopen�uAX4B

Pro-533�v�̂U�ԃX���b�g�ɍ������Ƃ������A�X�^���o�C���g����悤�ɂȂ�̂ł��B�C���X�g�[������͂�͂�X�^���o�C�^�u���Ȃ��̂ŁA�ȉ��̎菇�݂܂��B

�u�J�m�[�v�X�̎w���ʂ�v���t�@�C����ݒ�����v

��

�u���̎菇�R�łȂ����ċN���𑣂���Ȃ��̂ŁA���ʂ̎菇�ōċN������v

��

�u�菇�T�܂Ői�ށv

��

�u�������OS�N���O��DVStorm-RT��L���ŋN������̂������ŋN������̂��I���ł���悤�ɂȂ�v

��

�u�����ŋN��������A�f�o�C�X�}�l�[�W���ŗL���ɂ���v

����ŁA�X�^���o�C�^�u���o���܂܁ADVStorm-RT���g����悤�ɂȂ�܂��B���R�v���t�@�C���I����ʂ��v��Ȃ��Ȃ�܂��̂ŁA�u�n�[�h�E�F�A�v���t�@�C���v�Łu�L���ŋN���v���폜���܂��B�����A���̑g�ݍ��킹�łȂ��ƋN���肦�Ȃ����ۂ��Ǝv���܂����A���ʂɎg���܂����A�������֗��ł��B���Z�������C���ł��ˁB�i�j

�@�ł��A������u�s����ȏ�ԁv�Ŏg���Ă��邱�ƂɂȂ邹�����A���܂ɗ\��^��Ɏ��s���܂��B�X�^���o�C����̕��A�Ɏ��s���Ă���̂��������Ǝv���܂����A�X�^���o�C�^�u���u�������o�����Ă���v���ƂɂȂ��Ă���̂ł��傤���H���݂́u���萫�v��D�悵�Č��̃X���b�g�ɖ߂��܂������B�i���j

�@�����Ă����������đ����ގ����邱�Ƃɂ��܂����B�P�Ԗڂ͓d����CPU�t�@���̌����ł��B�ŏ��ɂ��Ă����d���̓P�[�X�t���̂��̂ŁA���x/�p���[�ɂ�����炸�A��p�t�@������ɑS�͓������Ă��܂��B����ȊO�ɂ��C�ɂȂ�Ƃ��낪����܂����B�X�^���o�C���畜�A����ƁA���܂Ɂu����ɍċN���v����̂ł��B�d���o�͂����肵�Ă��Ȃ��̂��A�}�U�[�{�[�h�Ƒ����������̂ł́H�Ǝv���Ă��܂����BCPU�t�@���̓��e�[���̂��̂ŁA��3,000rpm�ł��B�����2,000rpm���x�̂��̂ɂ������Ǝv���Ă��܂����B

�@�ŁA���x��ASCII24�ŐÉ�/���i�̓_�Œ����BAOpen�́u�����̋��i�����Ȃ̂ɋ��Ƃ́A���ꂢ���ɁH�j�v�V���[�Y��400W�d���i��9,000�~�j��CPU�t�@���i��3,000�~�j�𒍕����܂����B�}�U�[�{�[�h�Ɠ������[�J�[�Ȃ̂ő��������o�Ȃ��ł��傤���A�o���Ƃ��͓��X�ƕ��傪������Ǝv��������ł��B�i�j�Ƃ��낪�P���������Ă��͂��܂���B�Ȃ�ł��G���ɏЉ��Ă���}�ɕi���ɂȂ��������ŁB�F����A�l���邱�Ƃ������������݂����ł��B

�@�����ĂP������A�d���̂ق����͂����Ƃ̘A�����B�������l�͂��̑O���uTORICA�̐ÇU�v�Ƃ����d���������ɂȂ������Ƃ�m���Ă��܂����B���X�ɕ������Ƃ���A���傤�ǂ�������ׂ��Ă���Ƃ̂��ƁB�ÇU�̓t�@���̉��������̋�������Â��ł��B���������i��5,000�~���炢�����ł��B��ɑ��k�i�������ƂȂ��ÇU�ɂ���Ƃ̈ӌ��B�j������A������ɕ�������Ɩ����܂������A�ŏI�I�ɓX������̈ӌ��ɏ]���A�ÇU�ɂ��܂����B�ォ�画�������Ƃł����AAOpen�̓d���ɂ��Ȃ��Ă悩�����ł��B���i�����̓��e���������Ƃ�����܂����B

�@�����t�@���ɃR���f���T�[�̔��c�t���A�t�@���K�[�h�̓P���A�P�[�X�ɃA���~���\��Ƃ�����ԍH���������A���t���Ă݂܂����B�X�C�b�`�����Ă݂Ăт�����B�f�R�Â��ł��B���܂ł̓d���ɔ�ׂ�Ɓu�������Ȃ��v�Ƃ����Ă������x���ł��B����x������Ȃ��B�X�ɁI�ǂ����Ă����Ȃ������l�s�u�Q�O�O�O�̂u�g�e�ёO���ɓ����Ă����m�C�Y���Ȃ��Ȃ����̂ł��B���������d���̃m�C�Y�ł͂Ȃ����Ƃ͎v���Ă������̂́A�A���~�V�[���h���Ă����̂ŕʂ̌����Ɨ\�z���Ă����̂ł����B�ǂ����ŏ��̓d���͑����ȁu�œd�g�v���o���Ă����悤�ł��B�掿���S�̂Ō���A���ɂ������Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

�@�d�����Â��ɂȂ�ƕʂ̑����������ɂ��܂��BCPU�t�@�����͂��A���t���Ă݂܂��B���������Ɏ�ɂ��Ă��ĕ]�����悢���Ƃ�����A���S���Ă����̂ł����A���ۂɎ��t���Ă݂�Ƌt�Ɂu�ڂ����[�v�Ƃ����������ɂȂ��Ă��܂��܂����B���������̋�CPU�t�@���͔w�������A�l�̃P�[�X�ł͑��ɐڋ߁A�X�Ɍ�ʂQ�̔r�C�t�@���̂����P�̋z�C��W����`�ɂȂ��Ă��܂����̂ł��B����ł͎g���܂���B�����������e�[���ɖ߂��A�����̋����ɏ���܂����B

�@CPU�t�@���������邳�����̂�����܂����B��ʂQ�̔r�C�t�@���ƃr�f�I�J�[�h�̃t�@���ł��B���g���Ă����ʂQ�̔r�C�t�@���́A���̎���24dB�A3,200rpm�̂��́B����������ƐÂ��Ȃ��̂Ɍ������悤�Ǝv���A�{�[���x�A�����O�ł������^�A23dB�ȉ��A3,500rpm�̂��̂ɂ��܂����B�Ŏ��t�����Ƃ���A�ނ��낤�邳���B�i���j��]�����オ���Ă���̂�1dB�ȏ�Â��Ȃ�ĕς��ȁ[�Ƃ͎v���Ă��܂������A��͂�i�X�s�[�J�[�̑���Ɠ����ŁA�e�Ђ̑�����@�����ꂳ��ĂȂ��̂��I�j�B���̎��͉�]���������ƍ��������܂����A�{�[���x�A�����O�͑��������o�܂��B�܂��A���^�̂����œ����̑������O�ɘR�炵�₷�����Ȃ����悤�ł��ˁB��������ɖ߂��܂����B�ʂ̃A�v���[�`���K�v�ł��B

�@���݂͂��r�C�������Ă��āA�P�[�X�������u���v�ŁA�z�C�����������܂��B�ł́A��ʂQ�̔r�C�t�@���̂���

���D�P���t������

���D�Q�Ƃ��t������

�@���t���A�z�C�ɂ��Ă͂ǂ����A�Ǝv���Ă���Ă݂��Ƃ���A���̂ق��͑������ς�炸�A���̂ق��͋z�C�����������Ȃ��Ȃ�܂����B�����������Ƃ��A�P�[�X�����x���������Ə㏸���Ă����܂��B���̋G�߂łS�Q�x�͊댯�ł��B�ǂ����A�P�[�X�����́A�u�����A��╉�v�̏�Ԃ������݂����ł��B

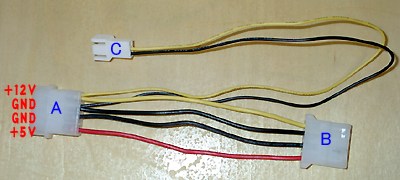

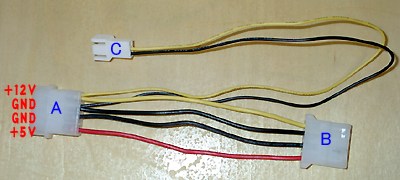

�@�t�@�������ɖ߂��A�u���v�̏�Ԃ��ێ����A��d���Ńt�@�����쓮���ĉ�]���𗎂Ƃ����Ƃɂ��܂����B��R���g���̂����Ղł悢�̂ł����A���������̓d�͂�M�ɕϊ����Ď̂ĂĂ��܂��̂��A�����Ȗl�ɂ͋����܂���B����ŁA�P�Q�u�R�l�N�^����V�u�����o�����Ƃɂ��܂����B�t�@����d���쓮��p�ɂ��܂��B�����s���Ă������Ȃ����悢�̂ő��v�ł��B���̂��N�����Ƃ��͎����ŐӔC������Ă݂܂��傤�B�i�j

�����������R�l�N�^��p�ӂ��܂��B

�`�����X�^�A�a���I�X�^�B�b���t�@���ɍs���Q�s�����X�^�B

�`�ɂȂ����Ă���R�[�h�̐F�ɒ��ڂ��Ă��������B

�ォ��

���F+12V

���FGND

���FGND

�ԁF +5V

�ł��B

�b�ւ�+12V�����������̂�����Ǝv���܂��B

�s���̃X�g�b�p�[�������Ȃ���R�[�h�������ƁA���̂悤�ɕ����o���܂��B

�X�g�b�p�[�������̂́u���s���Z�b�g�v�����₷���ł��ˁB

�l�̓^�~���̂������߂��܂��B�i�j

���F�ƍ��F�̂a�֍s���Ă���R�[�h�i�����ق��j���j�b�p�[�Ő�܂��B

���F���R�[�h������+12V�̂ق��ցB

�����R�[�h�����x�͐Ԃ��R�[�h�������Ă���

+5V�̂ق��֑}���܂��B

����+12V��+5V�̍�����+7V�����o����̂ł��B

�����ăm�C�Y��Ƀc�C�X�g���Ă����܂��B

�T���قǂŏo����ȒP�ȍH��ł����A

�ԈႦ�Ȃ��悤�R�l�N�^�̌����ɒ��ӂ��܂��B |

�@���ۂɃt�@���ɐڑ����ăe�X�g�B�\�z�ʂ�ɐÂ��ɂȂ�܂����B�������A�d�͂V/�P�Q�A��]�����V/�P�Q�ŁA�r�C���ǂ����܂���B���錩��ԂɃP�[�X���̉��x�㏸�B�i���j

�@�ƂȂ�ƁA��ʃt�@����������߂āA�r�f�I�J�[�h�̃t�@�������̃R�l�N�^���g���ĉ�]���𗎂Ƃ��ق�����܂���B���ہA�r�f�I�J�[�h�̃t�@���̂ق�����]���������A�b���������o���Ă��Ă��邳���̂ł��B���������M���傫���̂������B�z�C�̃��X�������ƌ��炵�ăP�[�X�����x��������Ή��Ƃ��Ȃ肻���ł��B

�@�O�ʂ̋z�C�t�@���̒���ɂ������n�[�h�f�B�X�N�h���C�u���A�g���Ă��Ȃ������R�D�T�C���`�x�C�Ɉڂ��܂����B�h���C�u���͂������n�[�h�f�B�X�N�}�E���g�͓����A���̂܂c���āA��C�ڊ�Ղɓ����ʘH�ɂ��Ă����̂ł����A�ǂ�������������̂ł��B�����`�f�ʂɋ߂��̂Œ�ݔg�A�����������₷����������܂���B�ŁA�P���B�����܂łʼn��ƁI�P�[�X�����x���P�O�x�ȏ��������܂����B����Ńr�f�I�J�[�h�t�@���̒ᑬ��]�����҂������ł��B�A���~�͗₦��̂Ń}�E���g���q�[�g�V���N�Ƃ��Ă��@�\����̂ł́A�Ǝv���Ă����̂ł����A�l�̊��ł́A�M��~�ς���R���f���T�[�̖������Ă����悤�ł��B���܂ʼn�����Ă���ł��傤�H�i�j

�@�������A����ł��u�Ђ��������[��v�Ƃ����t�@���ȊO�̉����������܂��B�r�f�I�J�[�h�t�@�����\���ɐÂ��ɂȂ����̂ɁA���̉��͕ς��܂���B�ނ���ڗ����Ă��܂��B�P�[�X���J�����Ă���Ƃ������߂��Ƃ��̂ق����傫���̂ŁA��ݔg���Ǝv���ăt�F���g������ɓ\���Ă݂܂��������ʂ�����܂���B�P�[�X�������Ԃő��ƒ��G���Ă݂܂����B����Ɓu�Ђ��������[��v�Ƃ��������~�܂�܂����B�����A�Ⴆ��Ȃ�t�@���������ƂȂ�A�P�[�X�Ƃ����y��ɂȂ��Ă����̂ł��B�A���~�̋��U�������ł����B�l�͍��A���̃P�[�X���C�ɓ����Ă��܂��B���낢�뒲�ׂ܂������S�ʂQ�������̃~�h���^���[�P�[�X�Ȃ�Ă��̂́A���ꂵ�����݂��܂���B�����炱���A���̌��݂ŋ��U����Ƃ͎v���Ă��Ȃ������̂ł��B

�@��ł����A�܂������̉��e�[�v��\�邱�Ƃ��l���܂������A���ɓ\��ɂׂ͍��Ėʓ|�ł��B�v��������Ƃ��낪�����āA�I�[�g�o�b�N�X�������܂����B�����ł��B�J�[�I�[�f�B�I�p�̃h�A�����ɓ\��h�U�V�[�g���g���Ă݂悤�Ǝv�����̂ł��B�������ቷ���獂���܂ʼnߍ��ȏ����Ŏg����ԗp�A�M�ł͂���Ă͍���o�b�p�ɂ����Ă����ł͂���܂��I �@��ł����A�܂������̉��e�[�v��\�邱�Ƃ��l���܂������A���ɓ\��ɂׂ͍��Ėʓ|�ł��B�v��������Ƃ��낪�����āA�I�[�g�o�b�N�X�������܂����B�����ł��B�J�[�I�[�f�B�I�p�̃h�A�����ɓ\��h�U�V�[�g���g���Ă݂悤�Ǝv�����̂ł��B�������ቷ���獂���܂ʼnߍ��ȏ����Ŏg����ԗp�A�M�ł͂���Ă͍���o�b�p�ɂ����Ă����ł͂���܂��I

�@�l���������̂́u�f�b�h�j���O�V�[�g�v�Ƃ������̂ŁA�\���͐ڒ��܂����˂��S���i�u�`���S���Ɏ��Ă���j�ƃA���~���̂P�D�T�������B�傫����480�~500mm��2,980�~�ł����B���ʓI�ɂQ�����܂����B����舳�|�I�Ɉ����ł����A����̋��U���Ƃ�ɂ͒e���h�U�ނ̂ق����K���Ă���Ǝv���܂��B

�@���Ƃ��Ɖ��e�[�v������t���[���ƊO���p�l���ɓ\���Ă��܂��B�ł��A�͂����̂��ʓ|�Ȃ̂ł��̂܂܃f�b�h�j���O�V�[�g��\���Ă����܂����B

�������ł��B

�h�U�p�ɓ\�����S���̏ォ��V�[�g��\���Ă��܂��B |

�@�ŏ��ɉ��e�[�v��\�����Ƃ��������J�ɁA�����Ă������t���[�����čs���܂����B�T�C���`�x�C�̌��ԂƓ��ɃT�E���h�u���X�^�[�AStorm

Bay�̌��Ԃ߂܂����B�u�h���C�u�v�ƈ���Ĕ����A�����̉����悭������������ł��B�����Ăb�c���Ă���Ƃ�������]��PLEXCOMBO���X��̂ŁA���̎������������\�肱�݂܂����B

�@����ł��Ƃ肫��Ȃ����U���������Ă̂ŁA�ғ���ԂŎ��܂����Ƃ���A�}�U�[�{�[�h�̃q�[�g�V���N��CPU�t�@������̕��ŋ��U���Ă��邱�Ƃ��A�P�ԊO���̃t�B�������Ƀf�b�h�j���O�V�[�g�̏��Ђ�\��t���邱�Ƃʼn������܂����B

�@���ʁA���U���͏����A�ȑO�g���Ă����u�`�h�n���݂̑����ɂȂ�܂����B�����A�n�[�h�f�B�X�N�ɃA�N�Z�X���Ă���̂��悭��������B�i�j������ʂƂ��āAPLEXCOMBO�Œ����b�c�iPLEX�͒ቹ�������ł����A�����ς��ƍL����܂��B�p�C�I�j�A�͒ቹ�������̂ł����A���ꂪ�����ł��BWindows Media Player���j�̉����A�������͂�����Ƃ��A�����s���]�C�A���ꊴ�g��A�ቹ������A�Ɨ���悤�ɂȂ�܂����B����ɔ�ׂ�ƈȑO�̏�Ԃ́A���₪���������悤�Ɋ����܂��B�ŏ��ɓ\���Ă������e�[�v��S���Ƃ̑�����ʂȂ̂��A�f�b�h�j���O�V�[�g�����ł����̌��ʂ��o���̂��͂����m���߂�ׂ�������܂��A�喞���ł��B���̃V�[�g�A�����߂ł��B

�@�l���Ă݂�Ɩl�̃P�[�X�́A���ׂē������݂œ����ޗ��Ȃ̂ŗ]�v�A���U���������̂�������܂���B

�@�É����ʼn��߂ăP�[�X�I�тƂ��̑�̏d�v���������܂����B

�P�D�A���~�P�[�X�́A��p���������g�m�C�Y��Ƃ��Ďg���B

�Q�D�A���~�P�[�X�͋��U����̂Ŗh�U���������肷��B

�R�D�傫�ȃP�[�X�قǔM�e�ՂɂȂ邪�A���U����Ȃ�B

�S�D�~�h���^���[�ł́A�g���Ă��Ȃ��}�E���g�͂͂����B

�T�D���z�̓t���[�����P�D�T�����ȏ�̌��݂̓S�ŁA�O�����S�ʂQ�������̃A���~�P�[�X�B

�@����͂����ʂɎg���܂������A����ȏ�ɕ��ɂȂ��������ł��B

�����S�i�B���炵�Ȃ�����Ă���̂��T�E���h�u���X�^�[��Storm

Bay�̃P�[�u���B�������͎���o���܂���ˁB |

�n�[�h�f�B�X�N�}�E���g��P���B�P�O�x�����x��������Ƃ́B |

�X�p�C�������g���ăP�[�u�����܂Ƃ߂�ƂƂ��ɁA��C�̗���̉��P���_���܂����B������Ԃɔ�ׂĂ����Ԃ�Ƃ������肵���Ǝv���܂��B |

���U���Ă����}�U�[�{�[�h�̃q�[�g�V���N�B�����Ƃ������̂ɂ��ė~�����ł��B |

������Ă悩���� 02/08/19

�@�R����PC�̌������킩��܂����B�����ŏ����܂������AHD�ɃG���[������������ׂĈُ킪�Ȃ��Ƃ������ۂł��B�u�x���������݁v�������ł͂���܂���ł����B

�@VAIO���̘^��f�[�^�i�\�j�[�Ǝ��̕���GIGA

POCKET�ŋL�^�������́j���������ƁuMPG2�v�ɏ����o���iAVI��MPEG�ŋL�^������̂̕��������ł��ˁBVAIO�͎�ԁA���Ԃ��������A�ϊ����̗�����܂�����j�A�uONE�v�ɓ]�����āA�悤�₭���g����|�A��́u�o���̏�ԂɃ��J�o���v���Đe���ɓn�������ɂȂ�܂����B

�@���J�o�����ł�BIOS���ŐV�̂��̂ɕς��Ă������Ǝv���܂����B�ȑO�A�\�j�[�̃T�|�[�g�y�[�W�ōŐV�̂��̂Ɠ���ւ��Ă������̂ł����A���ꂩ��啪�o���Ă��܂��B���͂ǂ��Ȃ̂��ƌ��ɍs���Ă��܂��ƁA�ȑO�Ƃ܂������ς��Ȃ��ł����B�v����ɔ��N���Ƃɓo�ꂷ��V���i�̂������ŁA�l��PCV�|R62�̃T�|�[�g�͑ł����Ă����̂ł����B

�@��ɑ��k����ƁA�u���̊�Ձi�}�U�[�{�[�h�j����������[�J�[�̃y�[�W�֍s���Ă݂�v�Ƃ̂��ƁB�����Ă݂���̒ʂ�A�\�j�[��PC�͎��Ђł��ׂĊJ�������킯�łȂ��A���낢��ȃ��[�J�[���畔�i���W�߂Đ��藧���Ă��܂��B�ŁA���������Ƃ���A�g���Ă����̂́uASUSTeK�v�́uP3B-1394�v�Ƃ����}�U�[�{�[�h���Ƃ������Ƃ��킩��܂����B�����͑�{�̃��[�J�[���������āA���݂Ɏ���܂�BIOS�̃A�b�v�f�[�g���s���Ă��܂��B

�@�o�[�W�����u�Q�O�O�Q�v�Ɓu�Q�O�O�R�v���������̂Łu�����v�������Ƃ���A�Q�O�O�Q�̕��Ɂu32GB�ȏ��HDD�̃T�|�[�g�v�Ƃ���܂����B�Ȃ�ƁIR62�̃}�U�[�{�[�h�͑�e��HDD�ɑΉ����Ă��Ȃ������̂ł��B�l��81.9GB��HDD�����t���Ă��܂����B�c�G���[���o��͂��ł��B�i�j

�@BIOS���ŐV�̂��̂ɓ���ւ������ʁA�G���[���o�Ȃ��Ȃ�A�����BIOS�̃p���[�}�l�[�W�����g�ݒ�ŁuS3�v�ɑΉ�����悤�ɂȂ�܂����B���܂Łu�X�^���o�C��ԁv�ɂȂ����Ƃ��́A��p�t�@�����������Ɖ���Ă��܂������AS3�̂������Ńt�@�������S��~����悤�ɂȂ�܂����B�d�C�オ������܂��B���̑���A�u�V���b�g�_�E���v�̂Ƃ����L�[�{�[�h�������Ă����ԂɂȂ�܂����B�܂�d������Ă���i

�p���[�����v�����j�����L�[�{�[�h��G�邾���œd��������悤�ɂȂ����̂ł����B������ƋC���������ł����ABIOS�ɐݒ肪��������Ȃ������̂Ŏd���Ȃ��ł��ˁB�i�j�q62�A���܂�ς���������ł��B�܂��܂��g���܂���I

�@BIOS�����ւ�������́A�u�V�����n�[�h�E�F�A�����o����܂����v�̃_�C�A���O���J���āu�I�[�f�B�I�h���C�o�v��v������܂����A����ɍ쓮���Ă����q62�ł���A���łɃh���C�o���C���X�g�[������Ă��܂��̂ŁA�u�X�L�b�v�v�܂��́u�L�����Z���v�𑱂��邾���ŁA������͂��̃_�C�A���O�͏o�Ȃ��Ȃ�܂��B�����ꂻ�̃h���C�o���Ȃ��Ƃ������J�o���f�B�X�N�ōăC���X�g�[�����邩�AASUSTeK��P3B-1394�̃T�|�[�g�y�[�W�Ƀh���C�o������̂ő��v�ł��B�A�b�v�f�[�g�͂܂߂Ƀ`�F�b�N�����ق��������ł��ˁB����ɂ��Ă�R�V���[�Y�̓r�f�I�ҏW�}�V���Ȃ̂ł�����A�\�j�[�̃y�[�W�ɂ���e��HDD�T�|�[�g����BIOS���炢�p�ӂ��Ăق��������ł��B

�@�����P�B�����ŏ������u�R�Ƀ��[�^�[�v�Ƃ����͖̂l�̊��Ⴂ�ł����BCPU�t�@���Ƌz�C�t�@�����R�{�R�[�h�������̂ł����v�����̂ł����A����́A�u�{�v�u�|�v�Ɓu��]�����j�^�[�v�̃R�[�h�ł����B�Ȃ̂ŁA�R���f���T�̎��t���͉\�ł��BHDD�̌��Ƃ����A�l���Ă܂��܂��ł��˂��B�i�߁j

�@MTV�Q�O�O�O�̗\��^����g���Ă��ċC�ɂȂ������Ƃ�����܂��B����͎��v�̐��m���ł��BPC�̎��v�͌̍�������ł��傤���P���ɂP�`�Q�b�قNj����܂��BR62�̓`���[�i�[��NHK�̐��߂̎�������m���Ė������������킹�Ă����̂ł��B�l�s�u�Q�O�O�O�ɂ��̋@�\�͂���܂���B�������A�E�C���h�E�Y�w�o�ɂ́A�u�����I�ɃC���^�[�l�b�g�����T�[�o�[�Ɠ�������v�@�\������܂��B�^�X�N�o�[�̎��v���_�u���N���b�N����Ɛݒ�̉�ʂɂ�����̂ł��B����͂o�b���C���^�[�l�b�g�ɐڑ����Ă���ꍇ�̂ݓ������s����֗��Ȃ��́B�P�x���������Ǝ��͂P�T�Ԍ�̓��������ɓ���������Ă���܂��B

�@�ł������̓������P�T�ԂɂP�x�Ƃ����̂��C�ɐH���܂���B��L�̂悤�ɂ킸���ȋ������u������ς���ΎR�v�Ƃ������ʂɂȂ�܂��B�ݒ��ʂɒ��߂���Ƃ��낪�Ȃ��A���ׂĂ݂�Ɓu���W�X�g���v�̕ҏW�ŕς����邱�Ƃ��킩��܂����B

�@���W�X�g���́A�{�Ȃǂł悭�u�����̐ӔC�Łv�Ƃ��u���M�̂Ȃ����͎���o���Ȃ��ق����v�Ə�����Ă��܂��B�����̐ӔC�łƂ����͓̂�����O�ł����ǁA��҂ɂ��Ă͖l�͂Ƃ߂܂���B�ނ���ǂ�ǂ���ׂ����Ǝv���܂��B���̃��W�X�g���ɂ��Ă͂a�h�n�r�܂ŏ����������邱�Ƃ͂Ȃ��̂ŁA���s������ăC���X�g�[���i�o���̏�ԂɃ��J�o���j����ςނ��Ƃł��B�܂�������肠��܂���B����Ƃ��l��1�����ɂP�O�����ăC���X�g�[���o���Ŋ��o����Ⴢ��Ă邾����������܂��B�X�L���͂�����Ǝv���܂��B�i�j

�@�����͂����ł��B�X�^�[�g���t�@�C�������w�肵�Ď��s�Łuregedit.exe�v�Ɠ��́A�n�j���܂��B����Ń��W�X�g���G�f�B�^���N�����܂��B����ŁuHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient�v�̈ʒu�܂ł��ǂ���(\�̓t�H���_�̑O�́u�{�v���J���Ӗ�)���������B���������������̎������Ǘ����Ă��܂��B���́uSpecialPollInterval�v�i�l�̖��́j

�́u�l�̃f�[�^�v�́u93a80�v�ƂȂ��Ă���͂��ł��B93a80��16�i�@�Ȃ̂�10�i�@�ɒ�����604800�B�Ӗ���7���ԁi604800�b��7�~24�~60�~60�b�j�ł��B

�@�����ł́A10�i�@�œ��͂��\�Ȃ́i�`�F�b�N������j�ŁA1���u86400�i86400�b��24�~60�~60�b�j�v�ɏ��������ăG�f�B�^���I�����邾���ł��B�����ɓ���������Ă݂Ă��������B�������Ă���A�u����̓����v��24���Ԍ�ɂȂ��Ă���͂��ł��B

�@

�@�\��^��𑽗p����l�́A�w�o�ɂ��Ă悩�����Ǝv���܂����B���������A�����肵�Ă����̂ŁA�t���b�g�P�[�u�����V�[���h���X�}�[�g�P�[�u���ɂ����̂ł����A������̕��͂��܂���ʂ������ł��܂���ł����B�i�߁j

�����ꂩ�� 02/08/02

�@�uONE�v�̂��ꂩ��ł��BMTV�Q�O�O�O��\��^��I����Ɂu�X�^���o�C�v�ɂ͂���悤�ɐݒ肵�Ă����̂ł��B������\��^�撆�A�f�R�[�_�J�[�h���g���Ę^��ς̔ԑg��TV�ɏo�͂��Č��Ă����̂ł��B�����ė\��^�悪�I��鎞�ԁB�u�Q�O�b��ɃX�^���o�C�ɓ���܂��B�L�[�{�[�h���}�E�X�̑���ʼn����o���܂��B�v�Ƃ����_�C�A���O���\������܂��B�����I�ɂ܂������A�ƃ}�E�X�Ɏ��L���܂������͂����A�f�R�[�_�J�[�h�������Ă���r���ɋ����I�ɓd������Ă��܂��A�Ƃ������Ƃ�����܂����B

�@�X�C�b�`�������Ă݂��Ƃ���A�������Ȃ����̂悤�ɋN�������̂ł����A�Ȃ���LAN������ł܂��B������ݒ�iBIOS�܂ށj�ׂĂ������s���ŁA�d���Ȃ��܂�OS���ăC���X�g�[�����܂����B�������I����Ȃ������̂ł��B�ŁA��ɑ��k����ƁuCMOS�N���A���Ă͂ǂ����v�Ƃ��������B�}�U�[�{�[�h��CMOS���N���A���邱�ƂŃV�X�e���̏����l�ݒ�ɖ߂邱�Ƃ��o����̂ł��B

�@��������܂������A���̂��߂ɂقƂ�Ǘ��̏�Ԃ܂ŕ�������K�v������܂����B���łɂƁA�O����c�����u��p�t�@���Ƀm�C�Y�L���[�R���f���T�̎��t���v�����邱�Ƃɂ��܂����BTV�Ƀh���C���[���߂Â���Ƃ킩��܂����A�r�[�g��̃m�C�Y������܂��B�����̓��[�^�[����o��m�C�Y�BMTV�Q�O�O�O��VHF�тł���A���̂悤�ȌX�����������̂ł��B�@

|

�P�~�ʂƂ̔�r�ł��B���i���́u�ϑw�Z���~�b�N�R���f���T�v�ŁA�e�ʂ͂O�D�P��F�i�}�C�N���t�@���b�h�B�R���f���T�̕\���́u�P�O�S�v�j�ł��B |

�@�R���f���T�̑������ꂼ��u�{�v�Ɓu�|�v�ɔ��c�t�����܂��B���[�^�[����o��m�C�Y��h�������̂ŁA�Ȃ�ׂ��߂���_���̂��R�c�B�l�͔��c�t�����D���ŁA�O�D�Tmm�܂łł�����ȒP�ɏo����̂ł����A����̓R�[�h���ׂ��A�����ɔM���`����Ă��܂��A���c�t���ł��鉷�x�ɂȂ�Ɣ핢�������Ă��č���܂����B�≏�́A�r�j�[���e�[�v�������]�n���Ȃ������̂ŁA�u�`���S�����g���܂����B�M��������Ȃ��悤�ɃR���f���T�̓�������܂��B

�P�[�X���̃t�@���B |

�r�f�I�J�[�h�̃t�@���B |

�d���̃t�@���B |

�@CPU�t�@���ƃP�[�X�O�ʂ̃t�@���͂R�Ƀ��[�^�[�ł����̂ŁA�R���f���T�͂��܂���ł����B�܂��AHDD�̌Œ����芮�S�ɂ��邽�߂�HDD���ʂɉ��e�[�v��lj��B�������茈�܂�A����ɑ�����ʂƂ��ăA�N�Z�X�����������Ȃ����x���܂ŗ����܂����B

�@���ʂ͂Ƃ����ƁA�m���Ƀr�[�g��̃m�C�Y�͌���܂����B�������A���I�ł͂���܂���B���Ȃ����͂�����ق����܂����ȁH�Ƃ������x���ŁA��J�������ɂ͕���Ă��Ȃ��C�����܂��B

�@�܂��A��邾��������̂ł�����A�悵�Ƃ��܂����B��͓����z�����������肳���邽�߁A�t���b�g�P�[�u�����V�[���h�t�X�}�[�g�P�[�u���ɕς��邭�炢�c�B�����A�܂���������������B�i���j����ɂ��Ă��Ȃ�LAN��CMOS�N���A�Œ������̂ł��傤�H

���[�ށB

���z�[���y�[�W������r�f�I�f�b�L�����삷��

02/07/22

�@�o�b�����삵�܂����B����́A�o�b�����܂�m��Ȃ��ҁi���n�j�����߂Ď��삷��Ƃǂ��Ȃ邩�A�Ƃ����L�^�ł��B�o�b�ɏڂ����킪���Ȃ������炱��Ȃ��Ƃ͂�낤�Ƃ��v���܂���ł������A�܂��A�ł��Ȃ������Ǝv���܂��B

���쓮�@

�@�ړI�͋����łu�`�h�n�B�l�͎����̂u�`�h�n���C�ɓ����Ă��܂����B���X�̕s��������܂������B�������A���̕s�������E�ɒB�����̂ł��B������䖝���o���Ȃ��قǁB

�s���͂R����܂����B

�P�D�R�����B

�Q�D�X�L���i��f�W�J���łt�r�a���g������A�ċN�����Ȃ��ƃX�^���o�C��Ԃɓ���Ȃ��B

�R�D�s�u�Q�[����ʂ̃L���v�`�����o���Ȃ��B

�@�P�Ԗڂ��ł������Ă�����̂ŁA�^��p�ɑ��݂����h���C�u�ɁA�G���[��������܂����ƉR�����̂ł��B�x���_�C�A���O���J������A�N���X�^�`�F�b�N�ɓ���܂��B�P�T���Ԃقǂ������ă`�F�b�N���I����ƌ��܂��āu�G���[�͌��o����܂���ł����v�Əo��̂ł��B�u���ׂẴ����[�o���f�B�X�N�̒x���������݁v���I���ɂȂ��Ă��邽�߁A�E�C���h�E�Y���I���܂��͍ċN������ہA�������݊����O�ɓd������Ă���̂��G���[���o�錴����������܂��B���ꂪ�����U��قǑ̌����Ă��܂��āA���肵�Ă��܂��B�����s���B

�@�Q�Ԗڂ̓E�C���h�E�Y�X�W�̂������Ǝv���Ă��܂��B���\�[�X������Ȃ��Ȃ��ăX�^���o�C�ɓ���Ȃ��Ȃ�̂ł��B�t�r�a���Ă��܂��g�p��Ԃ��Ǝv���Ă���悤�ł��B�\��^��̂��߂ɃX�^���o�C�͕K�v�ł��B�܂��A���̂������łt�r�a���g����Ɓi�X�L���i��f�W�J�����g������j�������ɂȂ��Ă��܂����B�����������P�Ԃ̕��@�́A�n�r�̓���ւ��ł��B���\�[�X�̃R���g���[���ɒ������E�C���h�E�Y�Q�O�O�O���w�o�ɂ���Ηǂ��̂ł����A�c�O�Ȃ��烁�[�J�[�o�b�B�n�r���������ւ��Ă��A���̐�p�\�t�g�iGIGA

POCKET�Ȃǁj���T�|�[�g����Ȃ��\���������ł��B���������ƔF�����Ă���Ȃ�������B

�@�R�Ԗڂ̓L���v�`�����R���g���[������GIGA

POCKET���A�[���m�s�r�b�M�����t���Ȃ��炵���A�Q�[����ʂ̘^�悪�ł��Ȃ����Ƃł��B�X�[�p�[�t�@�~�R����Z�K�T�^�[���A�o�r�P�A�o�r�Q�͑S�łł����B�Ȃ̂ŁA���������f�W�^���r�f�I�ɘ^�悵�Ă���L���v�`�����Ă����̂ł��B�������o�r�Q�ł��c�u�c�Q�[���̃��[�r�[��ʂł͘^�悷�邱�Ƃ��\�ł��B���̕s���������ł���b���܂����B��y�ƗF�l���������r�f�I�L���v�`���[�{�[�h�ŁA�s�u�Q�[����ʂ̓���E�Î~��̗������L�^�ł����Ƃ����̂ł��B��̓I�Ɍ�����I/O�f�[�^�Ƃm�d�b�̃L���v�`���[�{�[�h�B�ǂ���������Q���~�قǂ̏��i�ł��B

�@���삷��A�S�Ă̖��͉������H�ƁA��ɑ��k�ɍs�����̂ł��B�����\��������Ȃ����A�Ƃ����܂����B�u���v�Ƃ͉����A�ƕ����ƁA�Ƃ肠������肽�����ƂƁA�~�����@�\�ɂ��ď����āA�e���[�J�[�̂g�o�ŕ��i��I��ł݂�A�Ƃ������ƂɂȂ�܂����B

�d�l��͍�

�@�u�`�h�n�����ł�ڎw���Ċ�]�������܂��B

�P�DCPU��Pentium 4 2GHz�ȏ�~�����B

�Q�D���g���Ă���u�`�h�n�ŕ֗��������̂ŁA�O�ʃp�l���Ƀr�f�I���o�́A�t�r�a�[�q�AIEEE1394�i�������N�j�[�q���~�����B

�R�D�o�b�ƃA�i���O�A���v���m�C�Y����藣�����߂ɁA�������o�͒[�q���~�����B

�S�D�n�[�h�f�B�X�N���Ȃ�ׂ��e�ʂ̑傫�����̂ɂ������B

�T�D�c�u�c-�q/�q�v�h���C�u���~�����B

�U�D�n�r�̓E�C���h�E�Y�w�o

�V�D�\��^��\�Ȃs�u�`���[�i�[�t�r�f�I�L���v�`���[�{�[�h���~�����B

�W�D�P�[�X�̓A���~�����z�B

�X�D�}�U�[�{�[�h�ɂk�`�m�[�q���~�����B

�@�����Ē�ɂ����������f���𗧂ĂȂ���d�l������B

�@�킪���Ȃ��Ƃ��A�킩��Ȃ��P��͏��E�ʐM���T�ue-Words�v�ŁA���i����ASCII24�Œ��ׂ܂����B

| �p�[�c |

���[�J�[ |

���i�� |

�I�l���R |

| CPU |

intel |

Pentium4 2.0AGHz Box |

���̂Ƃ��͂����Ə�̎��g���̂�����܂������A�L�����������A�\�����Ǝv�����̂ŁB |

| ������ |

Bulk |

512DDRSDRAM |

�l�̂u�`�h�n���Q�T�U�i���E�j�l�a�Ȃ̂łT�P�Q������Έ��S���ƁB |

| �}�U�[�{�[�h |

EPOX |

EP-4BEAR |

�V���i�B����FSB�Ƃ������̂��T�R�R�ŁA�g�������ǂ�����Ƃ���ɋ������߂��Č���BRAID��USB2.0���B |

| OS |

Micro Soft |

WINDOWS XP Home Edition OEM�� |

OEM�ł̂ق������������ł��B |

| HD�h���C�u |

MAXTOR |

4G160J8�~�Q |

�n�[�h�f�B�X�N���R�[�_�[�Ƃ��Ă͗e�ʂ��傫���ɉz�������Ƃ͂���܂���B�܂��A�ҏW����ɂ��e�ʂ��K�v�ł��̂ŁA�P�U�O�f�a���Q��ōs���܂��B |

| DVD-R/RW�h���C�u |

Pioneer |

DVR-04J |

���i�̓_�ł��ꂵ���Ȃ������ł��B |

| �r�f�I�J�[�h |

ELSA |

GLADIAC 925ViVo |

�V���i�B�u�`�h�n�̂�G-Force 2

GTS�Ń�������64MB�������̂ł����AG-Force 4

Ti�Ń�����128MB���ɋ������߂��܂����B |

| TV�L���v�`���J�[�h |

Canopus |

MTV2000 |

�S�[�X�g�ጸ�@�\��Storm Bay�Ƃ̌��ˍ�������B |

| DV�ҏW�{�[�h |

Canopus |

DVStorm-RT Light |

i�����N�[�q��Storm Bay�Ƃ̌��ˍ�������B |

| �{�[�h�I�v�V���� |

Canopus |

Storm Bay |

i�����N�[�q�ƃt�����g�p�l���Ƀr�f�I���o�͂��K�v�Ȃ̂ŁB |

| �f�R�[�_�J�[�h |

VertexLink |

REALmagic XCARD |

�V���i�B�u�`�h�n�͑��̍�Ƃ����Ă��Ă��s�u�ɘ^�悵�����̂�����Ɨ����ďo�͂ł����̂ŁA�������Ƃ������������B |

| �T�E���h�J�[�h |

CREATIVE |

Sound Braster Platium Audigy |

�����o�͂Ɖ��ɂ������̂�������ƁA��Ɋ��߂��܂����Bi�����N�[�q�t�B |

�@���̎��_�ʼn��i�ׂċ��낵���Ȃ�܂����B�\�Z�̂P�D�T�{�ł��B�Œ���K�v�Ȃ��̂őg��ł���A��X�p�������čs���i�u�`�h�n����g�c�c�ƃr�f�I�[�J�[�h�𗬗p����j�̂͂ǂ����A�Ǝv�����̂ł����A�u�w�o�̓��C�Z���X�F�������Ėʓ|�Ȃ̂��I�ǂ����g�ނȂ�P�x�ɑg�߁v�ƒ�ɐ������A�v��͂�������ڍ����܂��B

�@���i�������グ�Ă���̂̓J�m�[�v�X�̂c�u�ҏW��ł��B�ł��O�ʂɓ��o�͒[�q������ɂ͕K�v�ł��B�����𑱂������ʁA�h/�n�f�[�^���瓯���@�\�ʼn��i�������قǂ̏��i�����܂����BMPEG-2�n�[�h�E�F�A�G���R�[�_�[����TV�`���[�i�[�{�[�hGV-MPG3TV/PCI��D-VHS���f�W�^���r�f�I�ҏW�{�[�hGV-DVC3/PCI�A�����ăt�����g�A�N�Z�X���j�b�gGV-FRONT�̑g�ݍ��킹�ł��B���ɂs�u�̂ق��̓r�f�I���o�́E�����R���������i�܂�f�R�[�_�J�[�h���ȗ��ł���I�j���Ă��܂��B�ł��t�����g�A�N�Z�X���j�b�g�����F�Ȃ̂��C�ɓ���܂���B�����������܂����B�掿��ҏW�ŕ]���̂悢�J�m�[�v�X�̊�ɖ���������܂��B�J�m�[�v�X�̂p���`��DVStorm-RT

Light�̓Q�[����ʂ̘^��͂ł��Ȃ��A�Ƃ���܂����A�l�s�u�V���[�Y�͂ǂ��Ȃ̂��H���ۂɎg���Ă���l�Ɉӌ������A�ƃ����N���������Ă���SLASH����Ƀ��[�����܂����B

�ӂ�������

�@�l�s�u�P�O�O�O���g���Ă���SLASH����Ɍ����Ă�������Ƃ���A�Q�[����ʂ̓��͉͂\�Ȃ��̂́A�^��ł��Ȃ����Ƃ��킩��܂����B���ɂ����낢��ƃA�h�o�C�X���������A���ӂł��B����Ȗ��A�u�`�h�n�̉ă��f���������ɁB���x�̂o�b�u-�q�w-���U�V���[�Y�́A���T�V���[�Y�ɔ�ׂĂقƂ�Ǖς���Ă��Ȃ����̂́A�l�ɂƂ��ď\���Ȑ��\�B�ł��Q�[����ʂ̘^�悪�ł��Ȃ��͓̂����ł����A�܂�����̂悤�ɂn�r�̕s��Ƃ������{�I�Ȗ��ɑ���������c�B���[�J�[�o�b���Q�N�Ŕ����ւ������邩�A����Ƃ�����ʼn������v��T�N�ȏ�g�����B

�@���_���o�܂����B�ǂ݂̂��h/�n�f�[�^�̊���Q�[����ʂ̃L���v�`����ۏႵ�Ă��܂���B���̖���������߁A�u�ŐH���ΎM�܂Łv�A�ォ��u�����ق��ɂ��Ă����悩�����v�Ɖ���ނ�����ɂ�邾������Č�����邱�Ƃɂ��܂����B�J�m�[�v�X�āA�����ł��B�����̂ق��́A��Ɏ؋����邱�Ƃɂ��܂����B�����A�P�O���~�P�ʂŁB�i�B�������Ȃ��ɂ�����݂��Ƃ��A����Ȃɂ��ꂵ�����Ȋ������̂�!?�j

�@�����Ă���N����o�b���̃��[���B�c�O�Ȃ���ӂ���������ł����B

�@�P�[�X�T�����J�n�B�u�`�h�n�Ɠ������炢�̑傫���Ńt�����g�p�l�����i��Storm

Bay�����t�����������̂ŁA��������̂`�R�T�O�����ɏグ�܂����B�������A���~�ł��B�V�����g���[�ȃf�U�C���͍D���Ȃ̂ł����A���͉��i���������ƁB�����s�B�ꎞ�̓A���~�ŋC�ɓ������̂�������Ȃ��āA�X�`�[���ɂ��悤���Ƃ��B�f�X�N�g�b�v�^�A�Ƃ����̂��I�[�f�B�I�@��݂����ł����ȂƎv���Ă�����x�C��X���b�g�̐�������Ȃ�������B���������炻�������悢���̂�������܂����B�e�B�[�o�[�h�̂s�a-�Q�O�O�O�V���[�Y�ł��B�A���~�ŃV�����g���[�f�U�C���B�傫���A�X���b�g�A�x�C�̐����悵�A��������������̂����d�ʂ�����Ƃ������Ƃ́A�A���~���ґ�Ɏg���Ă���悤�ł��B����ɐV�����V���[�Y�̓t�����g�p�l�����A���~�B��������̂`�R�T�O�͂`�a�r�i�����v���X�`�b�N�j�ł��B�e�B�[�o�[�h�Ɍ���ł��B

�@�ʔ̂ł��낦�悤���Ƃ��v���܂������A�T�|�[�g����̂��Ƃ��l���āA���ň�Ԉ����X�Ɍ��ς�������肢���܂����B�l�̒m�荇���������̎�C�ɂȂ��Ă��Ăт�����B�v��ʂ߂��荇�킹�ł��B�������ő��k���₷���Ȃ�A�����ɓ���܂����B�T����{�̂��Ƃł��B�p�[�c�������̂ŁA�S��������Ă�����ɍs�����Ƃɂ��܂����B�x����������������_�̉��i�ŁB

�@�V���i�̂��߂��r�f�I�J�[�h�̓��ׂ���������̂܂܁A�T�����{�ɁB���̊ԂɃp�[�c�̉��i���ϓ����܂��B���ɂb�o�t�̒l�������������A�C���ɗ]�T���B���̕����ɕԂ����A�X�Ȃ鍂���g���̂b�o�t�ɂ��邩�A�������ɉ��Ŗ����܂��B�����W�߂����ʁA�̊��ł��邱�ƂɎg���̂Ɍ���B���������T�P�Q�~�Q�ɂ��邱�Ƃɂ��܂����B

�@���̂���A����ȏ���ڂɂ��܂����BPLEXTOR�Ƃ������[�J�[�̂b�c-�q/�q�v�h���C�u�́A�uVari

Rec�v�Ƃ����@�\������A���[�U�[�̋����������Őݒ肵�Ăb�c���Ă��邻���Ȃ̂ł��B�����������d���v�̍H�v�A���_�����ڂ̃h���C�u�B�l�̂ڂɓ���܂����B�����͂Ȃ��ł����A�S�̉�����~�����C�������Ƃ߂ǂȂ��킢�Ă��܂��B��ɂ��̘b��������A�u�������A�������܂��I�v�����Ȃ�݂��ƁB�Ί�ŁB�������B����ׂ����Ȃ������̂�������܂���B

����J�n

�@�U���P�T���ɂ�������Ƃ̃��[��������܂����B�y�j���ł����A���̂Ƃ��Ɍ����Ă��傤�ǖl�͋x�݂ł����B���A��Ĉ������ɍs���܂��B�����Ƃ���h�����߂ł��B�Ƃ��낪�A���̓��͌��ljE���������邱�ƂɂȂ�܂����B�܂��A�h�U���O�ꂵ���������̂ŁA�h���C�u���ڐG���镔�����ׂĂ��S���̃��b�V���[�ŕ��������������̂ł����A�����ɂ��������낢�܂���B������������Ă����悩�����ƌ���B�Ƃ֒u���ɖ߂�A�P�[�X�����悤�ƊJ���Ă݂܂����B�����A�Ɛ��B���[�J�[�̃z�[���y�[�W�ŗ�p�t�@���͂R�Ə����Ă������̂ɂP�������Ă��܂���B�����������Ĕ[���B�R�u���t���\�v�̈Ӗ��������̂ł��B����킵���������ɒ�ƂQ�l�ŕ��S�B���X�Ɉ����Ԃ��A�t�@�����w���B�Q�ł悩�����̂ł����A�ǂ����Ȃ�ᑛ���̂��̂ƂR�w�����܂����B�S�����b�V���[�𑼂̓X�ɒT�����܂��B�����������炸�A������߂܂����B

�@���̖�A������ׂċL�O�B�e�B�����đg�ݗ��Ăɓ��낤�ƁA�}�U�[�{�[�h�̔����J���Ĝ��R�Ƃ��܂��B�u�k�`�m�����ĂȂ��I�v���̑���ɂt�r�a�[�q���S��!!����FSB533�̊�͐V�����āA���[�J�[�̃y�[�W�ɂ��ڂ��Ă��܂���ł����B�i�����j�����ASCII24�Ŕ�r���đI���̂ł����B���̏�Ԉ���Čf�ڂ���Ă����̂ł��B���i�������̂ŋC���͍Œ�B�������P�[�X�̗������Ă܂��V���b�N�B�v�v�z���Â��̂��A���݂̒E�����h/�n�|�[�g�p�l���ƈ���āA���̂s�a-�Q�O�O�O�͓���̊��ΏۂɌ����J���Ă����̂ł��B���܂ǂ��Q�[���|�[�g���O�ʂɂ��Ă���i�K�ʼn������C�͂��܂������B�i�j�ǂ�����g���܂���B�Ƃ肠�����A���̃P�[�X�ɍ��������T���̂ƁA�}�U�[�{�[�h�̕ԕi�����������̂��X�ƌ����邱�Ƃɂ��Ď��̓��ɁB

�L�O�B�e�B���̎̂ď�ɍ���܂��B

���Ɍ��J��������Ă�患�B |

�@���j���B���j���Ƀ}�U�[�{�[�h�̕ԕi�������̂��ǂ������[�J�[�ɕ����Ă��炦�邱�ƂɂȂ�܂��B�Ƃ肠�����X���ɂ̃}�U�[�{�[�h���ώ@���܂����B������FSB533�ALAN�AUSB2.0�ƂȂ�ƃP�[�X�̌`��ƈ�v������̂͂���܂���ł����B�����Ȃ�P�[�X�̂ق������H���邵������܂���B�X���ɂ������P�Ԗl�̗v���ɋ߂�AOpen��AX4B

Pro-533�Ƃ�������w�����ċA��܂����BRAID���Ȃ������ATA133�Ƃ����@�\������炵���ł��B

���B

|

�@��ł����A�܂������̉��e�[�v��\�邱�Ƃ��l���܂������A���ɓ\��ɂׂ͍��Ėʓ|�ł��B�v��������Ƃ��낪�����āA�I�[�g�o�b�N�X�������܂����B�����ł��B�J�[�I�[�f�B�I�p�̃h�A�����ɓ\��h�U�V�[�g���g���Ă݂悤�Ǝv�����̂ł��B�������ቷ���獂���܂ʼnߍ��ȏ����Ŏg����ԗp�A�M�ł͂���Ă͍���o�b�p�ɂ����Ă����ł͂���܂��I

�@��ł����A�܂������̉��e�[�v��\�邱�Ƃ��l���܂������A���ɓ\��ɂׂ͍��Ėʓ|�ł��B�v��������Ƃ��낪�����āA�I�[�g�o�b�N�X�������܂����B�����ł��B�J�[�I�[�f�B�I�p�̃h�A�����ɓ\��h�U�V�[�g���g���Ă݂悤�Ǝv�����̂ł��B�������ቷ���獂���܂ʼnߍ��ȏ����Ŏg����ԗp�A�M�ł͂���Ă͍���o�b�p�ɂ����Ă����ł͂���܂��I