|

汗をかく

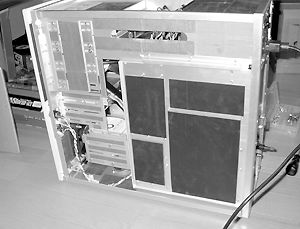

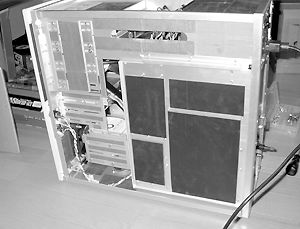

早速PCケースと格闘です。厚みが2mmほどあるアルミにガンダムマーカー墨入れ用でけがき線を入れ、その内側に沿って2mmのドリルで無数に穴を開けて行きます。その穴を模型用ののこぎりでつないで(場所的に糸鋸が使えないのがつらかった)行き、最後はやすりで仕上げます。久しぶりに電動ドリルを持っていてよかった、模型が趣味でよかったと思いました。冷却ファンがつく部分も排気の妨げになりそうだったので8角形に切り取ります。アルミ加工に計4時間かかりました。

弟の部屋に持ち込み、マザーボード付属のI/Oポートパネルをはめ込んで、マザーボードを実際に取り付けて見ました。ぴったり合って安心。でも僕の不注意でのこぎりが滑って1箇所だけ傷をつけてしまいました。やはりこんなときは面倒がらずにガムテープなどで傷ついて欲しくない部分をマスキングしておくべきでしたね。そしてCPUとCPUファン、メモリ、ビデオカードを取り付け。このときCPUを大事に持ちすぎて床に落とし、CPUの細い足(端子)が曲がって弟にしかられました。定規で修正して何とか取り付け完了。半泣きです。ここまでのトラブルをじゅんしぃに報告。

マウスとキーボード端子の位置がぎりぎりでした。考えた末、そこを残して

I/Oポートパネルの1部を切り取ることで上手くフィット。

これでさまざまなマザーボードに対応できるようになりました。

CPUが載ったところ。足の曲がりが軽くてよかったです。

でも、何度かすり合わせしてます。

CPUファンを載せ、メモリ512MBを2枚挿したところ。 |

次にHDDを取り付け、OSのインストール、なのですが、弟はまずマザーボードが正常に作動しているかどうか調べるべくOSインストール済み(ウインドウズ2000)の余剰HDDをつなぎました。無事に起動。BIOS設定の説明を受け、ノートにメモを取りました。今日はおしまい。くたくたです。

くじけません

月曜日。ゴムワッシャーが手に入ったものの、やはり「特別に取り寄せた基板」だったので、最初に買ったマザーボードは返品できませんでした。誰か買ってくれないかな、と思っているとじゅんしぃが半額くらいならと申し出が。うれしかったですが、心の中では1度も使ってないのに半額かよ!と泣いてました。(笑)それを話すと弟が哀れに思ったのか、そのままの値段で買う、といってくれました。しかしそれは哀れに思ったのではなく、それを使って僕以上のマシンを組むつもりだったのです。メモリ2GBとかいってるしぃ〜。

勤務のある日は深夜にしか作業ができません。ここから寝不足の日々が始まります。マザーボードにはファン用の電源端子が2つだけでした。なので、3つのファンのうち、直径が同じ後面の2つをまとめることにしてコードをはんだ付けしました。そして取り付けようとしましたが、ケースの板厚がありすぎてねじの長さが足りません。次の日に調達することにして内部配線の対策をすることにしました。

熱対策が重要なようで。

左の小さなファン2つが後ろの排気ファンになります。

右の大きなファンを吸気ファンとして前につけます。 |

対策、というのはシールドです。SLASHさんの話によると使っているMTV1000のチューナーは、ノイズを拾って「サー」という音が出ているそうです。ノイズはケーブル類が拾わないことも大切だが、出さないのも重要なのでは、と思っているので、ドライブ類をアルミ箔で覆うことに決めてました。オーディオをやっている人にはよく知られてますが、CDプレイヤーからはかなり強烈なノイズが放射されています。一時期オーディオ雑誌でアルミをつかって防ぐのが流行ったものです。今ではルックスの問題で廃れてますが。

アルミ箔を貼るのは簡単です。のり付ですから。まずドライブのへこみにブチルゴムを貼り、その上から丁寧に隙間ができないようにアルミ箔を貼ります。電源ボックスは鉄だったので、冷却を妨げないようにアルミ箔を貼りました。ケーブルはアルミ箔で覆った上から電気絶縁用のビニールテープで覆いました。ショートして火災でも起ころうものなら、借金だけが残る悲惨な結果に。(笑)ケーブルはずいぶん硬くなりました。IDEケーブル以外は電源コードも含めてすべてツイスト(ねじること)しておきます。これもノイズ対策になります。

ケースは防振と防音を兼ねて各面にゴム板と鉛テープを貼りました。ゴム板についてはのりが付いてないので接着剤を別に用意しました。ブチルゴムを貼ることも考えましたが、あれは接着力が強い反面、熱でかなりやわらかくなり、はがれてくる恐れがあります。そこで今回は「弾性接着剤」のセメダイン・スーパーXを使ってみました。これは接着力が強力な上、溶剤系でないので匂いもなく、硬化後も弾力性が残っているのでケースがたわんでもはがれることはありません。しかも耐熱120℃です。その温度でははがれる前にCPUが死んでますから、適切であるといえます。

さらにダメ押し。ケースの底面が弱いようでしたので、5mm厚の真鍮板を接着します。オーディオ的に響きが好ましいのは鉛か銅なのですが、価格と入手のしやすさで次点の真鍮にしました。これは錆止めのプライマーを塗ってからエポキシ接着剤を使いました。まあ、これも「やるだけやってダメなら諦めがつく」ということです。

HDDは冷却のことを考えてアルミ箔で全体を覆うことはしませんでした。代わりに上下面を除いて防振対策に鉛テープで囲います。ねじの部分はあらかじめポンチで打ち抜いておきました。

各ドライブの位置を決めて固定に入ります。ところが、シャーシとの間に隙間がなく、防振のためのゴムワッシャーが入りません。方針の転換です。ドライブはシャーシと一体化させて、その分、シャーシの防振に気を配ろうという考えに行きつきました。振動源の冷却ファンだけを浮かせることに。そしてシャーシに鉛テープ追加です。

サウンドブラスターはもともとアルミ板でシールドされていました。

そのアルミパネルに鉛テープを貼って振動で鳴かないようにします。

HDDは周りを囲むように鉛テープを貼りました。

鉛テープは、貼ってみるとわかりますが、ものすごい防振効果があります。

あまりに振動が激しいものですと、逆効果ですけど。

鉛テープとゴム板を貼ったシャーシ。

ゴム板が細かく分割されているのは、マザーボードのねじをよけるためです。

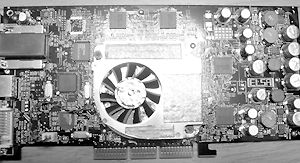

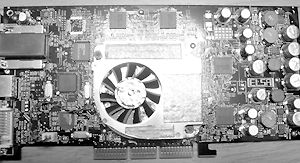

ビデオカードは、フィンとファンで熱対策されてました。

フィンのアルミが薄くて鳴くので、ここも鉛テープを貼りました。

落下防止にセメダイン・スーパーXも併用しています。 |

問題発生。ベイに収納する機器にせっかく開いているねじ穴、すべて使わねば、と付属のねじを動員したのですが、不足な上に、1部合いません。合わないわけはアルミの厚みがありすぎて機器に届かなかったのです。次の日にねじを調達することにして、作業終了。

基板装着

ねじを調達して作業再開。各スロットに基板を1枚ずつ取り付けて行きます。1番は、ビデオカードに決まっているので2番から7番まで、考えながら埋めていかなければなりません。主にカードの長さ、冷却、ノイズについて位置を決めました。冷却というのは、ビデオカードに冷却ファンがついているからです。

で、決めた順番は以下の通り。

2番.デコーダカード(1番小さいので風通しがよさそうだった)

3番.DV編集ボード

4番.TVキャプチャカード

5番.サウンドカード

6番.サウンドカード付属ポート

7番.ケース付属ポート(前面端子につながっている)

弟の余剰HDDではすべて認識。競合はありませんでした。ほっと一安心です。僕にはこの相性というのが信じられません。機械のくせに人間みたいに相性が存在するなんて。でも、PC界では常識らしいです。

基板を認識したところ。電源ファンが1番うるさいですね。

6番と7番は仮留め状態です。 |

それからHDDをATA133で接続しました。一般的なATA100規格よりも転送速度が速いから決めたのですが、これがこの後のトラブルの幕開けでした。

ドライブをフォーマットしてからOSのインストールが始まるのですが、なぜかNTFS方式でドライブが認識されません。4GBの壁を持つ(それ以上のデータだと勝手に分割されるので、録画用途に向いていない)FAT32では認識できるのも変です。マザーボードの説明書を見てもまったくその理由がわかりません。仕方なくATA100接続に換え、フォーマットがすんでから着け直すことに。

無事にOSのインストールが完了したので、ATA133にしました。ところが、HDDが動いているのに動作ランプがつきません。これも原因不明。ATA100でインストールしていたときはついていたのに。これも説明書に書いてありません。さらに!XPは「管理ツール」からドライブのパーティションを変更することができてすごく便利(98はFdiskというのをDOS上でやらなければなりませんでしたからね)なのですが、フォーマットに行ったっきり、かえって来ません。異常に時間がかかっています。転送速度が速いはずなのにおかしいです。この日はこの状態のまま、作業を終えました。OEM版のOSなので説明書も簡素なものです。参考書も買わねばなりませんでした。ここから弟と時間が合わなくなってアドバイスが少なくなります。

終わらない

次の日、起きてみて様子を見るとまだフォーマットしてました。これは絶対おかしいです。何とか時間を合わせて弟に聞くと、「検索して情報を集めろ」とのこと。いろいろ検索してみますが、ほとんどありません。後は意味のわからない言葉。調べては検索が延々と続きます。

なぞが解けました。ATA133はSCSI扱いなので、BIOSの設定で、SCSIを「有効」にしておかなければならないのです。書いておけよ、AOpen!思わず叫びました。そしてSCSIゆえに動作ランプが点灯しないのです。個人的にこれは怖いです。アクセスしてるかどうかわからないなんて。フリーズしたとき、電源を切っていいかどうかタイミングがわかりません。

思案した結果、ATA100で行くことにしました。安心には換えられません。度重なるケーブルの差し替えに少々うんざり。弟にSCSIの話をしたら、そういえば聞いたことがある、と。千尋の谷につき落とされている気分です。

パーティションの作成が終わり、基板の認識が始まります。が、入れていいソフトか無駄なソフトかを見極めるのも大切でした。ところが!カノープスの基板が2枚ともありません。「デバイスマネージャ(コントロールパネル→システム→デバイス)」上から消滅しているのです。弟のHDDでは認識していたのに。ケーブルの差し替えで基板の差込が甘くなったのかと思いましたが、異常ありません。競合しているのならともかく、消滅しているなんて。ビデオ系の基板の位置を多少入れ替えてみましたが、やはりカノープスの基板が見つかりません。単純に考えて、6つあるスロットの組み合わせは36通りです。うんざりを通り越して腹が立ってました。一時は基板を叩き割ってやろうかとも。(笑)大金(僕にとって)を払っているので、もう止めるわけにも行かないです。頼れる相手がいないので、次の日に買ったお店で聞くことにして就寝。

ツイストしたものをさらにツイスト。 |

信じられないっ!

お店で聞くと、やはり相性だといわれました。「霊」みたいで信じてない僕にはやな感じです。場所を変えてみてはどうか、下のスロットからとか…、といわれたとき、目からうろこが落ちた気がしました。僕は上から順番に挿して行くのが正しいと思い込んでいたのです。さらにどうしてもダメ、というのなら価格の高い基板から挿して行くのも手だ。と冗談交じりにいわれて、気が楽になりました。そうか、どこに挿してもいいんだ、と妙に納得して家路についたのです。

それでは、と使い勝手を優先してTVやアンプに出力する基板を下のほうに配置しました。ただし、MTV2000は基板が長く、HDDにあたってしまうので、ちょうど2基のHHDの間に来る位置にしました。

2番.サウンドカード

3番.サウンドカード付属ポート

4番.ケース付属ポート

5番.DV編集ボード

6番.TVキャプチャカード

7番.デコーダカード

見事認識。しかもオーディオ基板とキャプチャ系の基板の位置も離れていい感じです。目の前が明るくなりました。ほとんどの基板は付属CDのオートランでドライバもインストールされましたが、MTV2000だけは、先に「デバイスマネージャ」でドライバをインストールしてからでないとソフトがインストールされませんでした。その段階で弟の部屋からマシンを自分の部屋に移動しました。

各ドライブに付属しているソフトを説明書の指示のままにインストールして行きます。ここで、Direct

X 8.1がOSに含まれていることを発見しました。

一通りインストールをおえてネットワークの設定に入ったとき、トラブル発生。VAIOからiリンク経由でデータを移そうとしたのですが、ネットワークが認識しません。弟に来てもらって調べますが、わかりません。確かVAIO同士では認識したし、サウンドカードのCDにはiリンクを使った高速通信ソフトが含まれていたはず。あいにくサウンドカードも簡素な説明書があるだけで、「オンラインマニュアル」を読め、とありました。調べた結果、このソフトは、「サウンドブラスター同士」の高速通信ソフトでした。サウンドブラスター買ったのは今回が初めてだよっ。くそー。で、結局VAIOノートに使っていたLANカードをVAIOタワーに使って通信となりました。

前から使っていたスキャナなどの古い機器は、各メーカーのホームページを回って、XP用のドライバーをダウンロードしてきました。あいにく使用頻度の高かったMOドライブについては「対応の予定はありません」と冷たい仕打ちを受けました。ああっ。

カノープスの実力

さて、無事にインストールが完了したので、MTV2000の実力を見るか、と起動しました。予想以上にきれいです。特にゴースト低減機能が効いています。僕の家は近所に建物が増えてからVHF帯前半にゴーストが発生するようになっていました。それがきれいに消えています。いい。実にいい。意味もなくウインブルドンを1時間も見てしまいました。録画もしてみましたが、僕のVAIOに比べてもずっときれいです。もっともVAIOの標準画質が4Mbpsなのに比べてカノープスの標準はサイズが大きい上に5Mbpsという違いはありますが。SLASHさんが気にしていた音声のノイズもまったくありません。少なくとも僕の部屋の装置と耳では感知できませんでした。ノイズ対策がうまくいったのでしょうか?計6基あるファンの音のせいかもしれませんが。(笑)

考えてみるとVAIOはチューナーの性能に制限されている気がします。高画質モードも標準モードもあまり画質が変わらないのはそういった理由なのではないでしょうか?

で、予約録画をテスト…というところでまたトラブル発生です。なんと、「シャットダウン」のところに「スタンバイ」の項目がありません。OSの参考書にも書いてない現象です。すっかり頭を抱えてしまいました。買ったお店に聞きに行くことにして作業を終えました。

次の日。店員さんに聞くと、「休止状態を有効にする(コントロール→電源の管理)」にチェックが入ってないせいではないか、といわれ、そういえば気にしてなかったよなと納得して帰りました。でも、その「休止状態」のタブもなかったのです。うわーっ。

弟にアドバイスを仰ぐと基板に問題がある可能性があるので、1つずつ無効にしていくように、と指示されました。結果が出ました。犯人は同じカノープスのDVStorm-RTだったのです。しかしこの現象は説明書にも触れられていませんし、同じメーカーの予約録画を阻害する製品というのも納得がいきません。早速ホームページに直行です。…ありましたよ。発売から1年余り経った基板であるにもかかわらず、「スタンバイを使用するときは無効にしてください」と、何の工夫もない説明が。ソフトで制御するとか対策は立てられないの?または製品に補足説明書を入れるとか。ネットを利用できない人もいるわけですし。その人たちはこの問題を解決できないですよ。メーカーの姿勢に疑問を持ちました。

その代わりといっては何ですが、思わぬいいこともありました。DVStorm-RTはメーカーの「よくある質問」で、「TVゲームの画像は録画できない」とありますが、実際はできます。試しに、とPS2からICOを入力してみましたが、ムービーではないゲーム中の画面が表示できるだけでなくしっかり録画できました。反面MTV2000では、SLASHさんの検証通り、画面の表示はできるものの、録画機構が働きませんでした。

タイムマシン〜永久にライセンス認証しなくていいかも〜

しかし、今度は使えるようになったスタンバイで新たな問題が見つかりました。時計(タスクバー右下に表示されている)が止まるのです。それは奇妙な現象でした。スタンバイから復帰してみると、スタンバイに入ったときの時間が表示されています。これではいつまで経っても予約録画が始まりません。マザーボードの電池切れを疑いましたが、シャットダウンのときは問題ありません。弟も時計が頻繁に狂わないか?と聞いていたので変だとは思っていたのですが。BIOS上でも止まっているみたいです。OSの不具合かと思って「修復」をかけてみましたが直りません。さらにどの時点でこの現象が起こったのかも謎です。ここから掲示板に復帰した7月19日まで、長い戦いが始まったのです。

OSの参考書をよく読むとXPには「回復」という機能があって、新しいハード、ソフトを入れた時点に戻れる(自分で回復する時点も作成できる)のです。試してみるとなるほど、元に戻ります。まるでタイムマシンに乗った感覚です。1つずつ時間を巻き戻して犯人探しです。ところが結構さかのぼったのに、一向に症状が改善されません。思い当たって「システム」の「プログラムファイル」の中を見に行きました。するとどうでしょう。インストールしたソフトのフォルダが残っているではありませんか!フォルダの中身はほぼ空になってますが、残骸が残っているのです。USB機器をインストールする前の段階に戻っているのに、試しに接続すると認識されてしまいます。「回復」は見かけ上の回復だったのでした。

仕方なくOSをインストールするところからやり直しました。インストール直後、時計機能は異常ありません。結局、基板のドライバをインストールする順番を変えたり、ソフトを厳選したりで、7,8回この作業を繰り返す羽目になりました。その間冤罪で、あるパケットライトソフトが吊るされたり。(笑)このころは寝不足な上、家に帰ると同じような作業をやらざるを得ない状態で、ストレスがたまっていました。丸1日つぶれるのです。休みの日もそれ以外のことができません。たまりかねて作業を放り出して、映画を見に行ったこともありました。こんなに短期間でフォーマットと再インストールを繰り返した人間はいないのではないでしょうか?ううっ。

ケースの雑な作りの部分も発見。電源とHDDアクセスランプが弾性接着剤のみで留まっていて、フロントパネルの脱着を繰り返していたのではがれてきていました。2日くらいよい取り付け方法を考えました。枠をABSで作ってエポキシ接着剤で留めれば、と思いましたが、故障したときに取り外せないと困るので、コの字型のアルミ板に強力両面テープで落ち着きました。アルミが厚いということ以外、このケースはあまりお勧めできませんね。

そして、どうやらUSB機器が時計を止めているらしいと気づいたのが、7月16日のことです。しかし、XP対応のドライバだし…。で、犯人が特定できました。タブレットドライバでした。このドライバに限って、アンインストールすると時計が正常に戻るのです。使用頻度が少ないながらも使うときは使います。ワコムのホームページで「改善された点」というところで「スタンバイから回復したときの不具合を改善」とありました。多分これは「スタンバイから回復したときタブレットが認識しなくなるのを改善」という意味なのでしょうが、電源関係を修正した可能性があります。でも改善前の古いドライバがメーカーのページにあるはずもありません。はっとひらめきました。弟は同じワコムのタブレットintuos

2(僕のはintuos 1)を持っているではないか。そのちょっと古いドライバ(2000まで対応。ドライバ自体は1も2も共通)なら、と思い、インストール。読みは当たってました。

まとめ

今、完全に機能しています。ただし、全部の機能を使ってないので、この後トラブルが起こる可能性もありますが、完成したのです。パスワードの設定を忘れて、予約録画に失敗したりもしましたけどね。(MTV2000の説明書をよく読みましょう。爆)

おかげさまでスキルがあがりましたよ。ストレスはたまりましたが。(この殺意にも似た気持ちはどこへやったらよいのでしょう?笑)でもこの自作PC業界は模型業界以上にメーカーが甘えていて、先のない世界に思いました。僕くらいのメーカーPCで2年ほどホームページを運営していたくらいでは、太刀打ちできません。それは、製作する際に説明書以外のものがあまりに必要だからです。経験を積んだベテランや、ネットを利用できる環境にある人ばかりを対象にして初心者を育てる工夫をしていません。自作PC系の雑誌にしてもそうです。

僕は韓国の模型雑誌の編集部でも話したこと(韓国その7)ですが、これでは先細って行くだけです。その点まだ日本の模型雑誌は努力しているな、と思いました。安い買い物でもないですし、自作PC雑誌も考えてはどうかと思いました。

OSのインストール時に「コンピュータに名前をつける」というプロセスがありましたので、ついでにニックネームをつけました。自作1号機なので「ONE」と命名。単純でわかりやすくて気に入ってます。それでは完成形と部品表はこちらです。

|