|

■長谷弘工業のバックロードホーン

05/03/07

最近はすっかり冷めた僕のオーディオ熱。しかし、あるスピーカーを雑誌で見て、ぜひ視聴したい、場合によっては購入しても良い、と思えるメーカーが現れました。スピーカーは自作のみで今後メーカー品は買わない、としていた僕がですよ。(笑)それが長谷弘工業のバックロードホーンスピーカーシリーズです。

圧倒的なダイナミックレンジ、音の伸びと厚み、高能率が特徴のバックロードホーン型エンクロージャー(箱)。ユニットに対してエンクロージャーが大きすぎる(店頭効果が悪くて売れない)とか、組立工程の難しさから高価格で、あまり一般的なシステムではありませんでした。それを長谷弘工業は「画期的な方法で」コストを抑えたばかりか、エンクロージャーの効率をあげて大きさを抑えることに成功したのです。とにかく、実際の音を聞くためと、その秘密が知りたくて2004年3月24日に見学に行ってきました。

視聴するにはソフトが必要です。僕の音楽の好みは割りと広く「ときめきトゥナイト(笑)からガムランまで」と、どのCDを持っていこうか迷ったのですが、比較的良く聴く、あるいは音のいいソフトに絞りました。僕の音がいいという基準は、以下の通り。

・2chでもサラウンドする音場感を持つもの

・f(周波数)レンジが40Hz以下、16kHz以上まで確保されているもの

・それなりにD(ピアニシモからフォルテシモまでの差の大きさ)レンジが確保されているもの

結果、映画のサウンドトラック2枚、環境音楽1枚、民俗音楽1枚、洋楽2枚、フォーク3枚、アイドル1枚を抽出しました。

僕がオーディオにはまりだしたのは中学時代ですが、当時ラジオ少年だったからか歌謡曲が大好きでした。ですから、フォークやアイドル関係も良く聴いていました。え?歌謡曲??と、バカにはできません。ずっと聴いていたからいえるのですが、80年代前半から中盤にかけては、「2chでもサラウンドする音場感を持つ」ソフトが、かなり発売されていました。特にアイドル系で、です。僕の考えですが、当時は現在のようなマルチチャンネルがない時期(流行ったけれど廃れていました。その後ドルビーサラウンドがLDとともに一般化していきます)だったので、余計に録音に力を入れたのだと思います。

長谷弘工業に着いたのは、午後2時頃。社長さんに気持ちよく迎えていただきました。視聴室は事務所の一角で、4畳半ほどのスペースでした。そこに製品であるスピーカーがぎっしり(上の写真)。思ったよりも狭く、スピーカーに対して理想的な状態ではありません。 ちょっと心配になってきました。 長谷弘工業に着いたのは、午後2時頃。社長さんに気持ちよく迎えていただきました。視聴室は事務所の一角で、4畳半ほどのスペースでした。そこに製品であるスピーカーがぎっしり(上の写真)。思ったよりも狭く、スピーカーに対して理想的な状態ではありません。 ちょっと心配になってきました。

早速持ってきたCDで視聴させてもらいました。僕が欲しかったのは20cmユニット使用のトールボーイタイプ(スタンドが要らないので便利なので)でしたが、まずは10cmユニットを使ったMM-151T(右の写真)を選びました。使用ユニットがフォステクスのFE-103系で、僕が以前使っていた同系統のユニット使用バックロードホーンスピーカー、D-101aと比較し易かったからです。

一聴して、低音の癖がないのはすばらしいと思いました。音道がデジタルで進む長岡式で生じる低音の癖がなく、アナログ音道の利点を見せ付けられた感じです。しかし、まるで音に厚みがなく、150Hz以下が出ていません。ソフトを変えても同じです。D-101aは50Hzまで十分なレベルで再生されるのに…。ただ、このためか前面に開口部がありながら、中高音が濁っていません。

このスピーカーは接着剤を用いず、ねじ止めだけで組み立てられているので、どこかから空気漏れが生じて動作が不完全なのかと疑いました。けれど弱く見える開口部を触ってもほとんど振動がなく、板がしっかりと締められていることが判ります。磁気回路のさほど強力でないユニットでこれですから、強力なユニットに変えると、余計に低音が出なくなることが予想されます。僕の好みではなかったので、次のスピーカーに移ることにしました。

本命のMM-191T(写真上)です。見たことがないユニットが着いているので、社長さんに尋ねたところ、アルテックだとか。同軸2ウェイです。同軸、ということでタンノイのスピーカーをイメージして視聴。ユニットが大きいだけあって先ほどのスピーカーと比べると余裕を感じますが、こちらも20cmとは思えない厚みのなさで、100Hz以下がだら下がり、という風で傾向は同じデザインのMM-151Tに似ています。特にこちらはフルレンジでなくウーファーなので余計低音が出やすいはずなのに妙です。これでは長岡式に勝っているのはスペースファクターと低音の癖だけではないか、と思いました。このスピーカーを低音が出るように手を加えるのと、長岡式の低音の癖を取るのはどちらが楽だろうか、という考えで頭がいっぱいに。ひそかに期待していただけに落胆振りも大きいです。 本命のMM-191T(写真上)です。見たことがないユニットが着いているので、社長さんに尋ねたところ、アルテックだとか。同軸2ウェイです。同軸、ということでタンノイのスピーカーをイメージして視聴。ユニットが大きいだけあって先ほどのスピーカーと比べると余裕を感じますが、こちらも20cmとは思えない厚みのなさで、100Hz以下がだら下がり、という風で傾向は同じデザインのMM-151Tに似ています。特にこちらはフルレンジでなくウーファーなので余計低音が出やすいはずなのに妙です。これでは長岡式に勝っているのはスペースファクターと低音の癖だけではないか、と思いました。このスピーカーを低音が出るように手を加えるのと、長岡式の低音の癖を取るのはどちらが楽だろうか、という考えで頭がいっぱいに。ひそかに期待していただけに落胆振りも大きいです。

掲示板の城さんの書き込みを思い出し、ローサーのユニットに変えるとどうなるかリクエストしました。このクラスになると、いくら交換容易な構造とはいえ、重く、大変です。快く交換に応じてくれた社長さんに感謝。

内部は粗毛フェルトが入っていました。

見た感じ弱々しいのですが、ウーファーのアルテックより低域が確保されます。

僕はこちらの方がエンクロージャに合っている気がしました。

それでも「厚み」の点で物足りなく感じます。

続いてコンクリートホーン採用のスピーカーを視聴しました。

これがすごい低音の厚みです。

多少「濁り」があり(ユニットとホーン開口部が接近しているためと思われます)、

スピード感が失われている点が

ありますが、これは僕の好みに近いです。

しかしスタンドがないと辛い形状、更に

価格を聞いて候補から外れました。

中央のMM-151は設計が古く、現在の

MM-151Sが発売されてからというもの、あまり売れていないそうです。

普通、新商品が出ると旧商品は絶版になってしまうものですが、長谷弘はそうではありません。今まで愛用してくれたユーザーがアフターサービスを受け続けられるように販売が続けられているのです。

試作スピーカーと、「重ねて作るラック」に収められたコンポ。

試作スピーカーは大学の先生が考案した形のようで、

なかなか面白い形をしています。

積層を強調した上でウレタン塗装してあります。

音は試作段階でしたので試聴できませんでした。

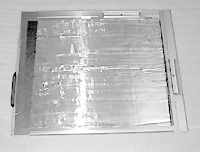

試作スピーカー。

アルミでホーンが形成されています。

カーオーディオ用とのこと。これも試聴はできませんでした。

試作バッフル。ユニット穴にはテーパーがついています。

こういうこともできる、ということで見せていただきました。

20cmエンクロージャに10cmユニット4発を装着できます。

上下とか左右2発使用スピーカーは見たことありますが、

4発というのは面白いです。

多分、低域ズドン!でハイ落ちになるでしょうが。

最後に大きさの点で候補外だった

「MM-151S(ユニットはDYI AUDIO SA/F80AMG)」を聴いてみます。

厚み、音場感、低音の伸びがすごい!

何だこれは!?と思いました。

もちろんコンクリートホーン並みの低音は出ませんが、

ハイスピードで音の濁りがなく、

バランスの点ではこちらの方が上なのでは?

50Hzはしっかり、40Hzも感じられます。

俄然その秘密が知りたくて、中を見せてもらいました。

図はMM-141S(151Sとの違いは積層板が1枚少ない)。

社長さんによると、空気室直下のスロート部分が

この音を作り出しているそうです。

というより、MM-141と比べてここしか違いが

考えられないそうで。

空気室内にはフェルトやグラスウールの代わりに

「戸澤式吸音レゾネーター ミニ」が2個吊るされていました。

空気室内部。

そしてピアノ仕上げされたMM-141S(ユニットはFE83E)を聴いて

更にびっくり。

仕上げなしの方だけで聴いていたら特に感じなかったのですが、

仕上げありの方を聴いた後だと、急に「木臭い音」が感じられます。

弦楽器や女性ボーカルの「艶」も倍増。

断然塗装はすべきだと思いました。

社長さんによるとこれも試作品で、更に失敗作だそうです。これだけの音で何が失敗かというと、写真には捕らえきれてませんが、板の接着に使ったのが水溶性エマルジョン系なので塗装後、膨張率の違いでひび割れてきているのです。エポキシ系でやればそんな問題はないと思うので、もったいないです。正式なオプションにしてみては?と提案したところ、特注仕様で可能とのこと。費用は3万円(1組)。瞬間、高いなと思いましたが、後にMDFの塗装をしてみて決して高くないことが判りました。(笑)長谷弘は同じ工業団地の塗装業者に依頼しています。ベルトサンダーで磨いて、ウレタン仕上げという工程。また、僕は「爪付きナット」愛用者なのですが、バッフル穴の加工も指定あれば大丈夫だそうです。

ホーン開口部は仕上げが難しいようで、

艶が今ひとつ。うーむ、欲しい、我が配下に加えたい…。

「よし、捕らえてまいれ!(by曹操)」

採寸した上で、同じ8cmユニット使用のD-88と比較して見ます。

| |

D-88 |

MM-141S |

| 空気室容量 |

12L |

11.2L |

| スロート断面積 |

22c㎡

(実効26c㎡) |

24c㎡ |

| 音道長 |

2.53m |

1.35m |

| 開口部断面積 |

196c㎡ |

132c㎡ |

D-88は250Hz辺りにピークがあり、聴感上でも判りますが、MM-141Sは特にピークは感じられません。音道長が短く、開口部断面積もD-88より狭いのにこれだけしっかりとした低音になっているのは、曲面構成で効率が上がっているからとしか思えません。負けているのは音場感だけではないでしょうか?D-88は点音源に特化した設計なので当然といえますが。

僕の長岡式バックロードホーンでの不満は上下平行面で生じる定在波による癖(特定の周波数が強調されたり、ボーボーいったりする)です。今まではそれを抑えるためにフェルトを敷いていたりしたのですが、上下の180度折り返し部分だけでも曲面にできれば解消される可能性が高いです。曲面にすれば更に効率が上がり、もし共鳴管に使えば低音の落ち込みも解消するかもしれません。

重ねて作るシリーズはその名の通り、板を増やすことで空気室とそれにつながる音道断面積を増やせます。その構造によってさまざまなユニットに対応できるのですが、6N-FE88ESの場合、141Sならそのまま移植しても大丈夫でしょう。また、151Sにすれば更に低音/音圧増強が見込めますが、その際は空気室、スロートを多少狭めないとドロドロした低音になるかもしれません。

この音質のまま20cmクラスのフロアタイプになれば、と聞いてみたのですが、主な販売先である「都会」では部屋が狭く、大きなスピーカーは売れないそうで。それでMM-141Sは座って聴ける、またはスタンド使用で聴けるように設計して、今ベストセラーになっているそうです。この設計でのフロア型の登場はまだ先になるとか。うーん、残念。

高さからいって、AVスピーカーにすることも可能なのでは?と提案してみました。MM-141Sを3台用意して右、中央、左に置き、間を板で繋ぎラックにします。その上に液晶、またはプラズマTVを置いてマトリックス結線すれば高音質のサラウンドが実現します。これについては興味のある分野ではあるが、ピュアオーディオに手がいっぱいで(実際、売れ行きも良い)、工場2階に何とかAVスペースが設けられれば、といっていました。

気が付いたら3時間も滞在。その間、いろいろな話を聞けて面白かったです。例えば、僕の試聴中にネジの業者が値上がりを通知にきたり。このとき発注したネジが品切れると自動的に重ねて作るシリーズも値上げにならざるを得ないそうです。

また、僕が持ち込んだCDの中で、社長さんが唯一乗り出して「これは誰ですか?」と聞いたのが「谷山浩子」だったのも面白かったです。アルバム「カントリーガール(PCCA-00119)」は内容もさることながら録音が素晴らしいので、当然といえば当然な反応で、持っていった甲斐もあったというものです。

帰り道、僕の頭の中では2つの考えが戦っていました。

1.D-88の内部を長谷弘スピーカー同様曲面にして新たに組む

2.あっさりMM-141Sを購入してスタンドを自作する

どちらも費用はさほど変わりません。1は、やはり点音源の魅力が大きいです。癖さえなくなれば最高の一品になるでしょう。曲面は成形合板を使えばうまくできそうですが、費用がバカにならず、かといって他に良い手段が見つかりません。パテやコンクリートを使うのも難しそうですし。2は塗装が必須なので、6万円位になるうえ、質の良いスタンド(タオック辺りか?)が必要です。まだ結論は出ていません。

この訪問の後、しばらくして台風の増水により長谷弘工業が大打撃を受け、そして何とか立ち直ったところに震災と、不幸に見舞われました。にもかかわらず、現在は元気に営業されている姿を見て僕も元気付けられた思いがします。これからもがんばってください。

重ねて作る!バックロードホーンはこちらから購入できます。↓

Hasehiro Audio

http://www.hasehiro.co.jp/

■ONE ver.2004その2

05/03/06

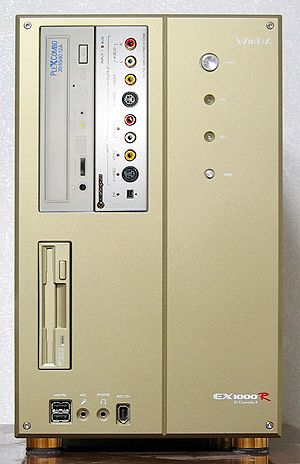

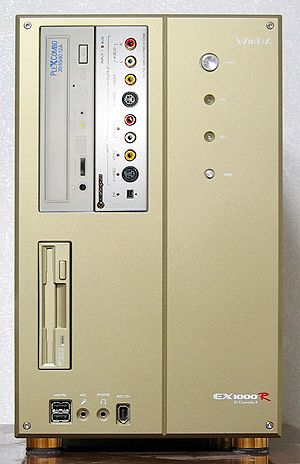

完成外見。素の色のPLEXCOMBOドライブとStormベイがケースとマッチしていないのが気になります。(笑)

最終部品表です。

| パーツ |

メーカー |

商品名 |

| CPU |

intel |

Pentium4 2.4BGHz Box |

| CPUクーラー |

CoolerMaster |

Cyprum(KI4-7H52A-OL) |

| CPUファン |

ADDA |

CFX-70S |

| メモリ |

Bulk |

512DDRSDRAM×2 |

| マザーボード |

ASUSTek |

P4PE/GLB/SATA/1394 |

| OS |

Micro Soft |

WINDOWS XP Professional |

| HDドライブ |

HITACHI (IBM) |

HDS722516VLSA80×2 |

| CD-R/RW/DVD-ROMドライブ |

PLEXTOR |

20/10/40-12A |

| ビデオカード |

ELSA |

GLADIAC 925ViVo |

| TVキャプチャカード |

Canopus |

MTV2000 |

| DV編集ボード |

Canopus |

DVStorm-RT Light |

| ボードオプション |

Canopus |

Storm Bay |

| デコーダカード |

VertexLink |

REALmagic XCARD |

| サウンドカード |

CREATIVE |

Sound Blaster Audigy 2 Digital Audio |

| ケース |

星野金属 |

EX1000R El Dorado Ⅱ |

| ケースファン(吸気) |

ADDA |

CF-60SS×1 |

| ケースファン(排気) |

XINRUILIAN |

RDL9025S×1 |

気づいたことなど。

●スタンバイから復帰

スタンバイから復帰するとなぜかFDDが使えなくなります。再起動するとまた使えるようになりますが、電源周りが原因でしょうか?よく判りません。FDDの使用頻度が少ない(1年に1~2度でしょうか?)ので、どうでもいいといえばいいのですが。(笑)

Tomb Raider Goldにあやかって「ONE-Gold」という愛称で呼ぶことに。(笑)しかし、TWO-Lightを使っていると静かになったver.2004でも動作音が気になってきました。この構成ではこれ以上ファンを減らしたり回転数を下げたりできません。ケースをデスクトップ型にしてラックに収めたらどうか?目障りでなく、ケースの大きさも取れるので温度的にも有利です。そして僕はかっこいいデスクトップ型ケースを探し始めたのでした。

■流れ行くままに~TWOの製作~

05/03/05

セパレートPC「TWO」は、ベアボーンを巨大な外付けメディアライターとして使用し、振動、ノイズの低減を図るという構想です。それが星野金属のEXシリーズによって、電源をもセパレートできるようになりました。そしてそのセパレート電源を採用したベアボーン「Cream」が発売になります。おそらく普通の5.25インチドライブを内蔵でき、350WのATX電源を持つベアボーンとしては世界最小。その上、奥行きも含めて立方体に近いため、安定性も抜群で、世界最小サイズと合わせると、アルミシャーシの強度も高いと思います。EX1000Rとともに特価販売されていたのを見て「これだ!」と買ってしまいました。

TWOにはもうひとつパーツが必要です。IDEをUSB2.0かIEEE1394に変更して出力させるパーツです。いろいろ探してみたところ、玄人志向の「X4HD-1394S」というパーツがコストパフォーマンスも含めてぴったりでした。僕の用途では過剰な内容ですが3.5インチベイに装着でき、4つのIDEをIEEE1394にできます。

玄人志向の「X4HD-1394S」の接続概要。

転送速度はUSB2.0よりもIEEE1394が有利だと思います。

星野金属「Cream」の概要。

マザーボード「Shuttle

FB51」が組み込まれています。

DVD±RWドライブは「Logitec LDR-X840AK」を

選びます。このドライブは音質で定評のある「PLEXTOR

PX-708A」の

OEMで、バンドルソフトが決め手になりました。

…が、実際に手元に部品が揃ってみると、外付けドライブケースとして使うのがもったいなく思えてきました。ONEにDVDライターが装備されていないせいもありますが、

1.クラッシュリスクの高いRAID0のバックアップ

2.LANで録画データを転送すると受け取った側のHDDで断片化しない

3.もう1台PCがあればトラブルがあっても安心

4.ONEから外したパーツが余っている

ということから、とりあえず普通に使ってみようということになったのでした。資金不足でX4HD-1394Sに手が出なかったのも原因です。組んでみて、思った通り便利でした。それもTWO構想が吹き飛ぶほど。(爆)マザーボードBIOSでファンコントロールを使うとこれまで聞いたことのないくらい静かな音。しかし、使い始めたときはひどいものでした。HITACHI (IBM)のHDDが盛んにサーマルキャリブレーションする上、やたらとシャットダウンします。電源が不良品なのかな?と思いONEの物と交換してみたのですが改善されず。熱かメモリか?マザーボードBIOSでの温度は問題ありません。むしろONEより低いくらいです。メモリもONEで使って問題ないものでしたし、特に負荷をかけていません。

電源を入れた状態でケースを開けてみると、CPUヒートシンクへ吹き付けになっているファンの熱風がメモリに盛大に当たっています。リテールファンなので仕方がないのですが、これが原因ではないか?と当たりをつけ、CPUファンをONEに使っている物と同じにして吸出し方向にしてみました。それで見事解決。

ビデオカードはやはりONEから取り外したロープロファイルのファンレスRADEON9600SEを装着。一応ゲームにも配慮してみました。が、この状態で「PRINCE OF PERSIA THE SANDS OF TIME」をやっていると突然のシャットダウンに何度か見舞われます。ビデオカードの熱が原因でした。ゲーム中はファンコントロールを「FULL」にしないといけないです。

TWOの構想に諦めがつかないため、ミニTWOというかTWO軽量版でも構築してみようかと、外付け5.25ケースを購入、中にPLEXWRITER

Premiumを内蔵しました。少なくともこれでオンザフライ書き込みできます。CDイメージの変換が必要なくなるので音質に有利(反面、バッファーアンダーランのリスクが高まりますが、ソフト側でうまく処理してくれるでしょう)なはず。…でもこれでは世間でよく見られる形態ではないか、と脱力したり。

部品表です。

| パーツ |

メーカー |

商品名 |

| CPU |

intel |

Pentium4 2AGHz Box |

| CPUクーラー |

CoolerMaster |

Cyprum(KI4-7H52A-OL) |

| メモリ |

Bulk |

512DDRSDRAM×2 |

| マザーボード |

Shuttle |

FB51 |

| OS |

Micro Soft |

WINDOWS XP Professional |

| HDドライブ |

HITACHI (IBM) |

HDS722512VLAT80×1 |

| DVD±RWドライブ |

Logitec |

LDR-X840AK |

| ビデオカード |

XIAi |

XIAi9600-DV128LP |

| ケース |

星野金属 |

Cream |

| ケースファン(排気) |

XINRUILIAN |

RDL8025S×1 |

気づいたことなど。

●ケーブル

狭いケースはケーブルが制限されます。スマートケーブルを使うよりも平型のケーブルを折りたたむ方がスペースが確保できたりします。実のところスマートケーブルが入らなかったのですけどね。(汗)

●無用の長物

一応AGPとPCIスロットが1つずつ付いていますが、内部配線のおかげでPCIスロットの方は使えないと思います。残念ですね。

●インシュレータ

ゴム系の小さな物が接着剤で付いています。真鍮インシュレータにしようかとも思いましたが、インシュレータ用のネジ穴を開けるには完全分解しなければならないので、躊躇しています。主な吸気口が底面にあるので高くした方が良いのは確かだと思っていますが。

●故障したら?

ケースが「FB51」専用に作られているため、もしマザーボードが壊れたり、高性能なものに換えたいと思っても無理なのです。まあ、そのときこそ巨大な外付けメディアライターにするつもりですが。(笑)

そんなこんなでTWO-Light完成です!(悲)完成外観はこちら。

■気持ちよくビデオテープを捨てるには

05/03/01

僕は物が捨てられない人間です。理由は明白、代わりになるくらいのクォリティでコンパクトにコピーできないからです。ところがデジタル技術のおかげで、それもできそうな気になってきました。部屋の中で大きく占有している120本くらいあるビデオテープを「気持ちよく」捨ててみようと思い立ちました。気持ちよく、というのは充分代わりになるクォリティを模索することでもあります。

ONEに搭載されているDVStormでキャプチャ→編集→DVD-Rに。ビデオ規格はVHS、βともに1秒30フレーム。AVIで取り扱うので1フレームごとに編集可能です。例えばテープの1フレームだけにノイズが入っている場合、そのフレームだけを削除する事も可能なのです。もちろん色調、シャープネスの修正もリアルタイムでできるのがDVStormの強み。当初は厚い説明書と意味不明な単語に苦しみましたが、使っているうちに慣れてきました。

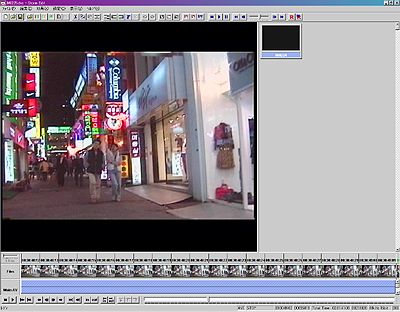

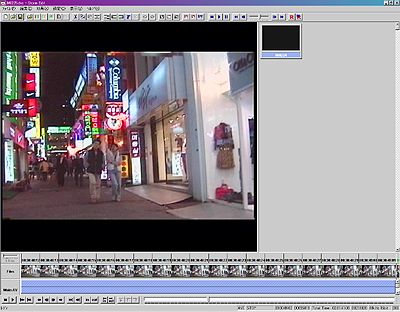

DVStorm付属の編集ソフト「Storm Edit」の画面。

1秒間は「00~29」までの30フレーム。

とりあえずVHSから、どのくらいのビットレートでMPEG2にすれば良いのか調べてみました。S-VHSの水平解像度は約400本、VHSは約240本です。理論上はS-VHSで3Mbps、VHSで1.5Mbpsもあれば充分であるといわれています。しかしそれは本当でしょうか?実際にDVStorm編集後のAVIファイルをMTV2000のハードウェアエンコードでMPEG2にしてみましょう。

結果、3Mbpsでは見るに耐えませんでした。静止画はいいのですが、動きのあるものですと、ブロックノイズが激しく、厳しいといわざるを得ません。4Mbpsですと、高速な動きに多少ブロックノイズが入るものの、充分実用になります。5Mbpsがちょうど良いくらいで(可変ビットレート。4.7GBメディアで90分くらい収録できる)、6Mbpsを越えると違いが判らなくなりました。PCモニタで、このような感じですから、一般のTVではもっと違いが判らないでしょう。120分物は4Mbps、90分以下の物は5Mbpsにすることに決定しました。

ここでトラブル発生。コンディションの良いビデオテープの場合はいいのですが、そうでない場合。DVStormは多少不正な信号(例えば擬似NTSC信号など。TVゲーム機から出力されている信号が身近でしょう)でもキャプチャできてしまうので、テープのドロップアウトでも問題ないのですが、送り出し側のビデオデッキがあきらめてしまうことがあるのです。僕の使っていた三菱のデッキがそれで、「TVに優しくない信号」だと判断すると、ブルーバックを出力するのです!当然キャプチャされる画像は真っ青。(悲)あわてて別の部屋で使っていたビクターのデッキ「HR-DVS1」に換えました。ブルーバック解消。しかしこのデッキも癖があり、痛んだテープを再生するときに威力を発揮する「ニュー629デジタルTBC」という機能を使うと、むしろDVStorm上では画面が上下にぶれてしまうのです。DVStormの許容範囲を越えてしまう様ですね。「再生画像の揺れや歪みを防ぎ、常に安定した映像を実現する」という文句は、家庭用TVで見て綺麗にする信号に変換するのではないでしょうか?

また、モニタで綺麗に再生されているように見えても、いざキャプチャした画像を再生すると、フレーム順序が入れ替わっていることがありました。つまり、「A→B→C→D→E」と進まなければならないフレームが、「A→C→C→B→E」になっているのです。最初はHDDの「断片化」のせいだと思いましたが、外付けHDDに書き出しても同じでしたので、どうやらテープのコンディションによっては「ニュー629デジタルTBC」使用時同様、DVStormの許容範囲を越える信号になる様です。

ビデオデッキ、DVStormの癖が判りましたので、後はひたすらキャプチャ→編集→エンコードです。キャプチャもエンコードも「テープ内容と同時間」かかってしまいます。エンコードがハードウェアなのでまだ「同時間」で済んでいますが、ソフトウェア変換ならもっとかかるでしょう。こんな調子ですから、仕事に行っている間にキャプチャさせておいて、帰宅後編集→エンコードを繰り返しました。

電源を入れっぱなしで作業を続けているといろいろと発見があるものです。ある日、

1.キャプチャ中にMTV2000が予約録画時間になってしまった。

2.エンコード中にMTV2000が予約録画時間になってしまった。

ことがあります。1は記録しているハードがそれぞれ別なので問題ありませんでした。2の場合、DVStormとMTV2000が連動した作業をしていますので、どうなるのかとびくびくしていたのですが、排他使用になりました。負けたのはDVStormのエンコード。MPEG2への変換を中止し、MTV2000はそのまま何食わぬ顔でTV録画に入るのです。やり直しチャンスの少ないTV録画を優先するのは、なかなか賢明な選択をするな、と思いました。(笑)

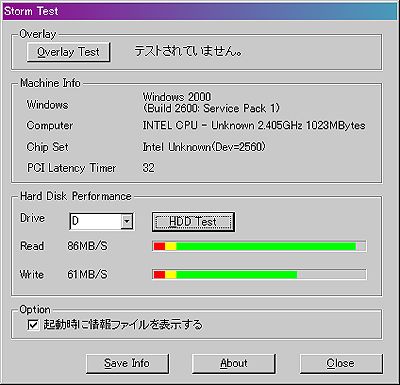

DVStormには、Storm TestというHDDへの転送速度を調べるツールがあります。HDDが編集作業に適した状態であるかどうか調べるツールなのですが、僕の環境ではReadが50MB/s、Writeが16MB/sと、まったく問題ないレベルでした。しかしある日、「ディスクの転送が間に合いませんでした」ダイアログが出て、キャプチャが突然中止されてしまったのです。原因を調べるとき、思い当たることがありました。最近HDDから「コキッ」とか「カキッ」という異音が聞こえていたのです。僕は新しいケースになり筐体内温度が上がったことで、HDDの寿命が来たのではないか?と思いました。

この音の件で検索してみると「サーマルキャリブレーション」であることが判りました。HDDは自動的に熱の影響に対する駆動軸ずれを補正するのです。僕の使っているMAXTORのHDDの補正音が「コキッ」とか「カキッ」だったのでした。これが起こっている間はデータ転送が止まってしまいます。それでDVStormが止まったのでした。

熱対策に乗り出すしかない、と思いました。電源を追い出したのに熱に悩まされるとは、納得いかない感じですが、とりあえずケース背面のファンを92mmの「WiNDy

SF92」にしてみました。定格回転数2200rpm、騒音ノイズ27dBと、ややうるさくなります。

しかし、サーマルキャリブレーションは止まりません。次は熱源を排除して筐体内の温度を下げるしかない、と思いました。ビデオカードをRADEON9600SE、それもロープロファイルの物を使えば空間が生じ、空気の流れが良くなるのではないか?RADEON9600SEはファンレスで使えることから、発熱もGeForce4Ti4600より低くなるのでは?性能が劣るのは不本意ですが、交換してみました。ビデオカードからファンがなくなったことで静寂性が増しました。しかし、温度上昇。最初より悪い結果です。どうやらGeForce4Ti4600の冷却ファンが空気をうまく対流させ、なおかつHDDの冷却に一役買っていたのだと判りました。これでは交換するメリットがありません。

こうなったらビデオデッキとして組んだONE、ゲーム能力をもっと落としてもいいじゃないか、とビデオ出力付のマザーボードに換えてしまおう、そう思い購入したのはASUSTekのP4R800-V

DXです。このマザーボードはRADEON9100 IGPの内蔵VGAが使えます。

ついでに対サーマルキャリブレーションだけでなく、「ディスクの転送が間に合いませんでした」の、転送速度の方を上げる工夫も考えました。それが2基のHDDを1基のHDDとして使う方法「RAID0(ストライピング)」です。理論上はHDD1基で使用するのに比べ2倍の速度になります。更にシリアルATAのHDDを選んで駄目押ししました。

初めてのマザーボード、初めてのRAID0で、構築するのに少し苦労しました。おかげで筐体内部はかなりすっきり。しかしStorm Testをしたところ、Readが50MB/s、Writeが16MB/sと、1基のときと変わらないのです。更に!編集ソフトで動画を再生しようとすると、

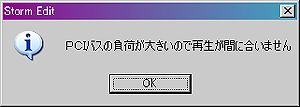

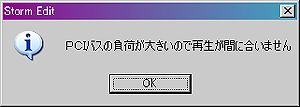

エラーダイアログが出て、止まります。

カノープスのページに情報が出ていなかったのですが、これではDVStorm自体が使えません。同系列のP4R800-VMが動作対象外になっていることを見ると、チップセットが動作を阻害しているようです。泣く泣く元のP4PE/GLB/SATA/1394+GeForce4Ti4600の組み合わせに戻しました。(悲)

幸いP4PE/GLB/SATA/1394はシリアルATAでRAID0が構築できましたので、HDDが無駄にならなかったのです。HDDの冷却効果を高めるために吸気ファンを直下に設置し、直接風を当てることにしました。それで負担の減った背面ケースファンをXINRUILIANのRDL9025Sにしました。2000rpm、24.39dBとやや静かになります。

XINRUILIANの背面ファン。

HDDマウント直下に設置した吸気ファン。

無理をすれば2個取り付けられましたが、

とりあえず1個でサーマルキャリブレーションの具合を見てみることにしました。

ちなみに新しく買ったシリアルATAのHDDはHITACHI (IBM)製で、

サーマルキャリブレーションの音は「くぅ~」とか「くぉぉ~ん」とか、

まるで盛りのついた猫みたいです。(笑)

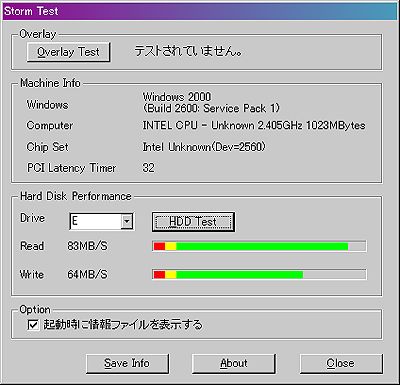

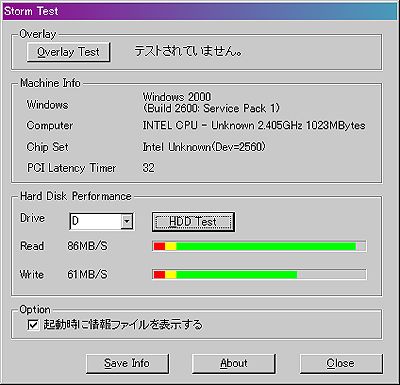

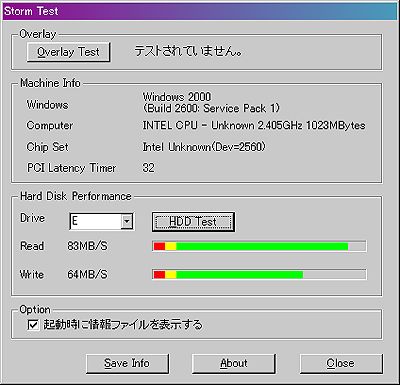

DドライブStorm Testの結果。

Readが86MB/s、Writeが61MB/s。

理論値通り2倍とまではいかなかったものの、

かなりの転送速度が得られています。

Eドライブの結果も同等です。

サーマルキャリブレーションは予想以上に起こりませんでした。起こったところで2基同時に起こることがなく、1基分のHDDの転送速度は維持されるので、止まることはありません。RAID0にして本当に良かったと思いました。そのまま2004年の夏を越し、4ヶ月目でやっと最後のビデオテープを捨てられたのです。

■ONE ver.2004その1

05/02/28

ONE ver.2004です。最初のONEを使っていて不満が出てきたのと、新機軸のケースが発売されたのが製作のきっかけでした。主な不満点は、以下の通り。

1.ミドルケースの奥行き、大きさが目の前で使用していると威圧感があり、目障り。

2.マザーボードAOpenのAX4B Pro-533の動作が、今ひとつ不安定。

3.当初より静かになったとはいえ、まだ騒音を減らしたい。

1番目の対策としては、置き場所を変えることはせず、ケースを交換する事にしました。新機軸のケースというのは星野金属の「EXシリーズ」で、電源をセパレートにする事により、スロットすべてが使えるATXケースでありながら、高さ342mm×幅214mm×奥行き305mm

と非常にコンパクト。世界最小です。特に電源セパレートというのは、電源からのノイズ、振動、熱から逃れられるので、僕の理想そのもの。材質はオールアルミです。TB-2000よりも板厚がないのですが、小さいので強度は同等でしょう。フロントマスクもいい感じです。幅と高さの比が5:8と、黄金比率で見ていて飽きません。大きさの関係で5インチベイが縦置きとなっていますが、僕は常々DVD/CDドライブは充分に安定した環境であるなら、水平よりも縦置きの方がメディアが重力の影響で反ってしまう現象から逃れられるので有利だと思っていたのです。価格は結構したのですが、これは買わざるを得ない、と思いました。ちょうどメーカーのセール期間、特別仕様が出ていましたので、迷った末、同色のFDDとともに購入しました。5インチベイが2つ減ったのがやや問題でしたが、使用頻度が少なかったDVD-R/RWドライブ外し、サウンドカードをフロントベイを使用せず、デジタル入出力が使えるモデルに買い換える事で対応しました。

2番目は最近気になっていたメーカーASUSTeKのSocket

478で、さまざまな使い方のできるモデルを選択しました。後にこの選択が正しかった事が判ります。

3番目は電源がセパレートになったことで多少冷却が楽になるのでは、と思いました。

ケースが届き早速定番対策します。

精度がすばらしく、以前のケースはなんだったのか?と思いました。

側板は鉛テープに加え、レジェトレックス貼り。

トップパネルも同様。

底は2mm厚の鉛板をエポキシで接着します。

吸気口となる、穴をよけてカットしました。

シャーシは接合部にやや弱さを感じたので…、

瞬間接着剤を流し込みました。

これは城さんの対策を参考にさせていただきました。

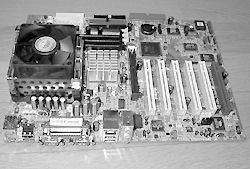

新しいマザーボードに小型、高性能、低価格の

CoolerMasterのCyprumを装着したところ。

ケースに装着できるデバイスが限られているので、

使用しない内部配線を外します。

左下2つが外したもの。

狭いケースでは、空気の流れが悪くなりがちなので

効果が高いと思います。

また、IDEケーブルもより細いスマートケーブルに換えます。

そして今回の目玉!工業団地に依頼して

インシュレータを自作しました。

オリジナルのインシュレータは

プラスチックとゴムで出来ていました。

仕上がってきたので比較。

色を見ていただけるとお判りかと思いますが、純金が美しいです。

ケースの色と合わせるためにあえてこの色にこだわりました。

純金削り出し…のはずはなく、本体は真鍮で、さび止めの金メッキなのです。

NC旋盤を使用したので精度は僕が描いた設計図どおりです。

出来上がりを見て感動しましたね。

1つ500円と、オーディオ用として売っているものに比べて驚くほどお値打ちでした。

ええ、メッキをするまでは。純金で値段が一気に5倍に!

クロムなら多少は安かったのですが。(泣)

装着してみました。ぴったり。

ソルボセインを貼りました。

ケースは金色。(笑)

これが特別色「エルドラドⅡ」です。

僕がこれを見た瞬間イメージしたのはTomb Raiderでした。(爆)

ケースファンは標準で「WiNDy SF80」が背面についています。

騒音値21dB、定格回転数1900rpmだとか。

騒音はセパレート電源とケースファンの減少により、

気にならないレベルまで落ちました。

しばらく使い続けた結果、マザーボードの温度が気になります。

ハードウェア上でもソフトウェア上でも

以前の環境より8~10度高いです。

小さなケースで部品が密集しているため、

ビデオカードの熱が溜まっている可能性があります。

HDD付近のシャーシも熱くなっています。

吸気ファンが必要なのでしょうか?

しかしながら普通にTV録画したり

インターネットを使用したり、DVDを見たりするのにまったく支障がなかったので、

とりあえず夏を越してみようと思いました。

|

長谷弘工業に着いたのは、午後2時頃。社長さんに気持ちよく迎えていただきました。視聴室は事務所の一角で、4畳半ほどのスペースでした。そこに製品であるスピーカーがぎっしり(上の写真)。思ったよりも狭く、スピーカーに対して理想的な状態ではありません。 ちょっと心配になってきました。

長谷弘工業に着いたのは、午後2時頃。社長さんに気持ちよく迎えていただきました。視聴室は事務所の一角で、4畳半ほどのスペースでした。そこに製品であるスピーカーがぎっしり(上の写真)。思ったよりも狭く、スピーカーに対して理想的な状態ではありません。 ちょっと心配になってきました。

本命のMM-191T(写真上)です。見たことがないユニットが着いているので、社長さんに尋ねたところ、アルテックだとか。同軸2ウェイです。同軸、ということでタンノイのスピーカーをイメージして視聴。ユニットが大きいだけあって先ほどのスピーカーと比べると余裕を感じますが、こちらも20cmとは思えない厚みのなさで、100Hz以下がだら下がり、という風で傾向は同じデザインのMM-151Tに似ています。特にこちらはフルレンジでなくウーファーなので余計低音が出やすいはずなのに妙です。これでは長岡式に勝っているのはスペースファクターと低音の癖だけではないか、と思いました。このスピーカーを低音が出るように手を加えるのと、長岡式の低音の癖を取るのはどちらが楽だろうか、という考えで頭がいっぱいに。ひそかに期待していただけに落胆振りも大きいです。

本命のMM-191T(写真上)です。見たことがないユニットが着いているので、社長さんに尋ねたところ、アルテックだとか。同軸2ウェイです。同軸、ということでタンノイのスピーカーをイメージして視聴。ユニットが大きいだけあって先ほどのスピーカーと比べると余裕を感じますが、こちらも20cmとは思えない厚みのなさで、100Hz以下がだら下がり、という風で傾向は同じデザインのMM-151Tに似ています。特にこちらはフルレンジでなくウーファーなので余計低音が出やすいはずなのに妙です。これでは長岡式に勝っているのはスペースファクターと低音の癖だけではないか、と思いました。このスピーカーを低音が出るように手を加えるのと、長岡式の低音の癖を取るのはどちらが楽だろうか、という考えで頭がいっぱいに。ひそかに期待していただけに落胆振りも大きいです。