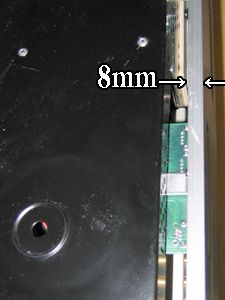

俆丏俀俆僀儞僠儀僀偼俁偮偁傝傑偡偑丄僼儘儞僩僷僱儖偺娭學偱

幚梡偵側傞偺偼忋俀抜偱偡丅

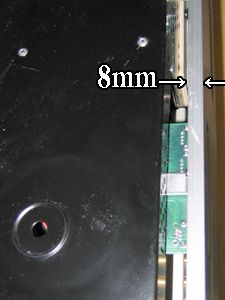

僨僼僅儖僩偺忬懺偱偼忋偺恾偺傛偆偵丄俆丏俀俆僀儞僠儀僀俀偮偲

屻柺奼挘僗儘僢僩偑傆偝偑偭偰偄傑偡偺偱丄

僯僢僷乕偱愗傝庢傝丄愗抐柺傪傗偡傝偱偒傟偄偵偟傑偡丅

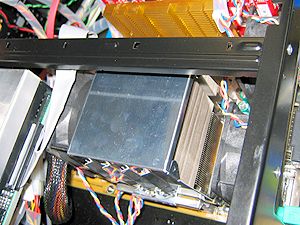

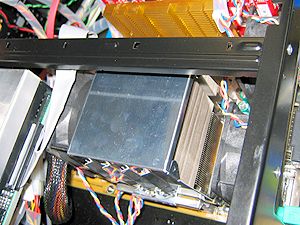

僗僠乕儖側偺偱丄偝傃巭傔偵儊僞儖僾儔僀儅乕傪揾傝傑偟偨丅

傑偨丄晅懏偺働乕僗僼傽儞偼巊偄暔偵側傜側偦偆偩偭偨偺偱丄怴偨偵峸擖偟偰偄傑偡丅

ver.2004摨條丄崱夞傕RAID0乮僗僩儔僀僺儞僌乯偵偟偰偄傞偺偱丄

俫俢俢偼俀婎憰拝偟偰偄傑偡丅

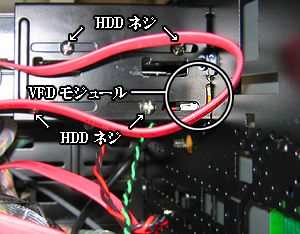

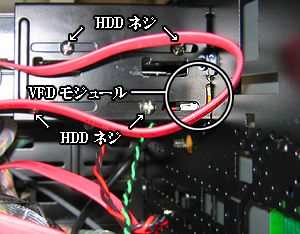

偟偐偟VFD儌僕儏乕儖偑偁傞偨傔丄

俀抜栚偼抜堘偄忬懺偺埵抲偵屌掕偣偞傞傪摼傑偣傫丅

偙傟偱偳偆偄偭偨帠偵側傞偐偲偄偆偲乧丅

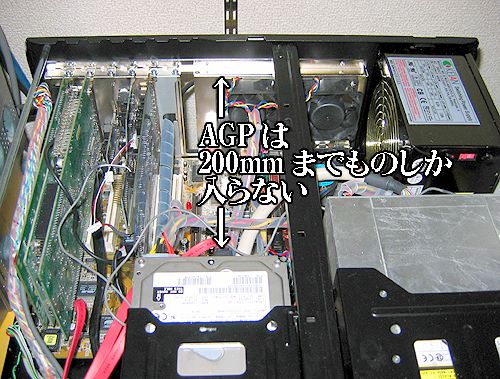

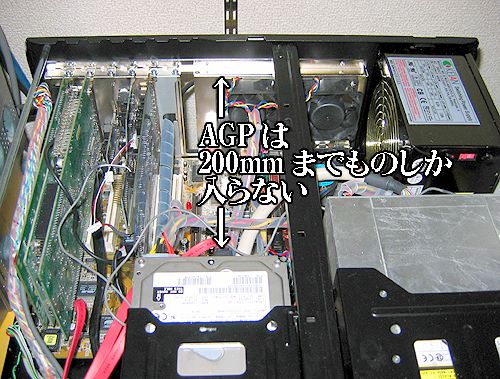

偑乕傫丄俙俧俹偑俀侽侽倣倣傑偱偺傕偺偟偐擖傜側偄偙偲偑敾柧丅

偙傟偱偼杔偺GeForce4Ti4600偑巊偊傑偣傫丅

俫俢俢偑侾婎偩偗側傜偦偺傑傑巊偊偨偺偱偡偑丄

杔偺梡搑偵偼崌偄傑偣傫丅

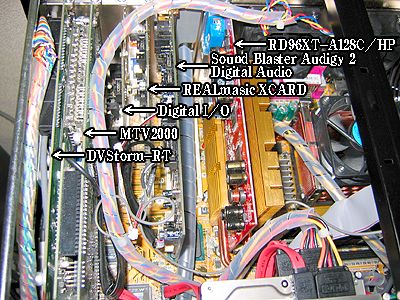

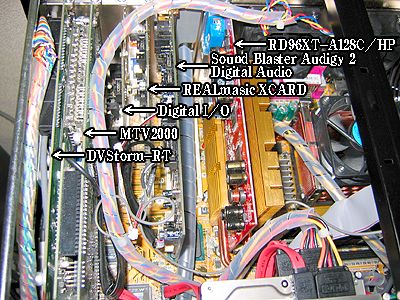

巚埬偺枛丄價僨僆僇乕僪傪攦偄姺偊傞偙偲偵丅

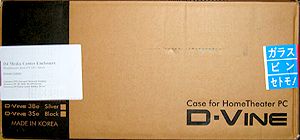

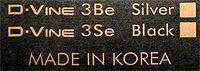

偣偭偐偔偺僆乕僨傿僆僐儞億晽働乕僗側偺偱丄

惷壒傪嫮壔偟偰傒傛偆偲僼傽儞儗僗偺惢昳偵偟傑偟偨丅

崱搙偼嬻婥偺棳傟偵晄埨偼偁傝傑偣傫丅

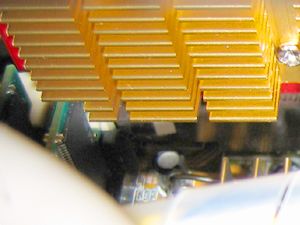

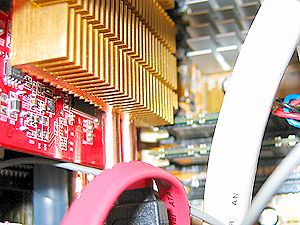

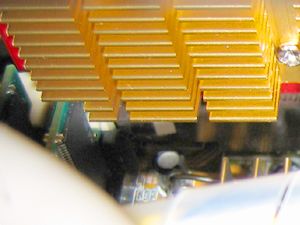

慖傫偩偺偼捠忢婯奿傛傝侾侽侽俵俫倸僋儘僢僋偺崅偄丄

尯恖巙岦偺RADEON9600XT偱偡丅

RADEON偼抔怓宯丄GeForce偼姦怓宯偲偄偆報徾偑偁傝傑偡偹丅

杔偼嵟嬤RADEON偺怓挷偑岲偒偱偡丅

丂

丂

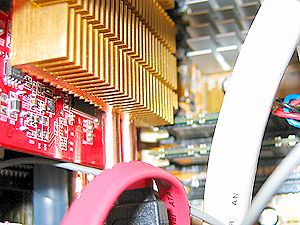

乧偑丄僸乕僩僔儞僋偑儊儌儕偵摉偨偭偰憰拝偱偒側偐偭偨偺偱乮斶乯丄

彮偟偺偙偓傝偱僇僢僩偟傑偟偨丅

丂

丂

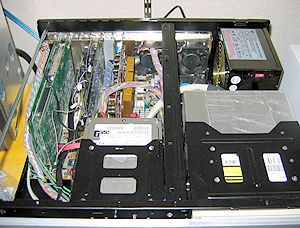

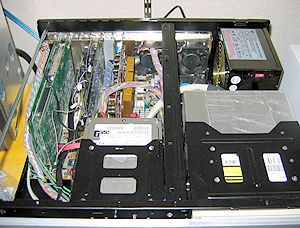

價僨僆僇乕僪憰拝姰椆丅

偙偺偲偒偼揹尮偑KEIAN偺KWIN-400PS/BK偱偟偨丅

偙偺揹尮偼僼傽儞偑侾俀們倣偱備偭偔傝夞傞偨傔丄偲偰傕惷偐側偺偱偡偑丄

僉乕儞偲偄偆崅廃攇壒偑偟偰丄偳偆偵傕帹忈傝偱変枬偱偒傑偣傫丅

偮偄丄僇僢偲側偭偰暘夝仺僐儞僨儞僒偲僐僀儖傪僄億僉僔愙拝嵻捫偗仺傑偩壒偑仺

僼傽儞偺幉壒偐丠仺僼傽儞傪岎姺偲丄傗偭偰偟傑偄傑偟偨偑丄崅廃攇壒偼廂傑傜偢丅

揹尮傪岎姺偡傞傎偐柍偄丄偲寢榑偑弌傑偟偨丅

傛傝嫮椡側乮戝宆僼傽儞偱備偭偔傝夞偣傞偺偱惷偐乯俠俹倀僼傽儞偵偟偨傜

偳偆側傞偩傠偆偐偲丄嵹偣偰傒傑偟偨丅

丂

丂

僗儁乕僗偑傎偲傫偳側偔側傝丄壏搙忋徃丅乮媰乯

寢嬊丄俠俹倀僼傽儞偼尦偵栠偟傑偟偨丅乮徫乯

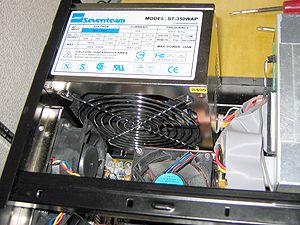

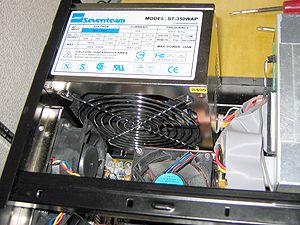

揹尮偼Seventeam偺ST-350WAP偵岎姺丅

KEIAN偼偸傞偭偲僔儍乕僔偵廂傑偭偰偔傟傑偟偨偑丄

Seventeam偼傢偢偐偵偒偮偄姶偠偱偡丅

KEIAN偲斾傋丄侾俀們倣僼傽儞偺夞揮悢偑懍偄傛偆偱

壒偼傢偢偐偵戝偒偄偱偡偑丄

崅廃攇壒偼傑偭偨偔偁傝傑偣傫乮婲摦捈屻偵偨傑偵偁傞掱搙乯丅

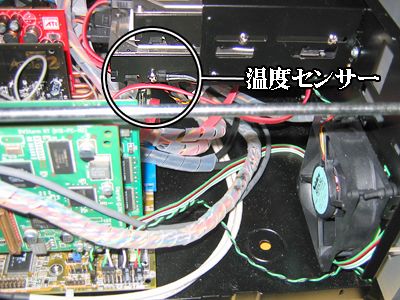

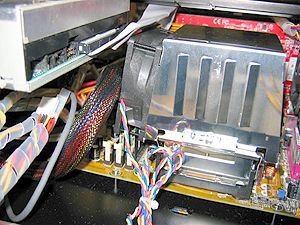

壞応偺塣梡傪峫偊偰丄媧婥僼傽儞偲偟偰乽巭傑傞僼傽儞乿傪憰拝偟傑偟偨丅

僙儞僒乕姶搙傪俁俆乣係俆搙偺娫偱愝掕偱偒丄

偦偺壏搙埲忋偵側傞偲夞傝巒傔傞偺偱偡丅

丂

丂

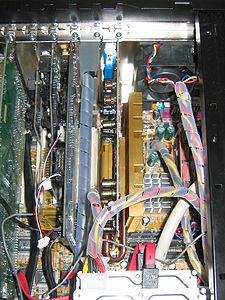

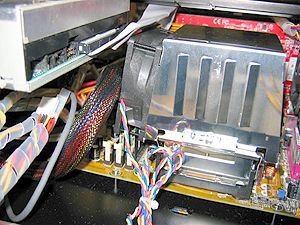

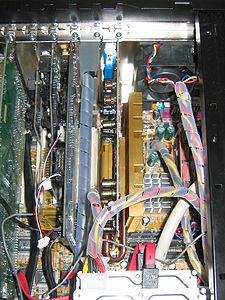

揹尮僼傽儞偲屻柺僼傽儞偱擬傪岠棪傛偔攔婥偡傞偨傔偵丄

俠俹倀僼傽儞偼忋曽攔婥偵偟偰傒傑偟偨丅

擬偄嬻婥傪偡傋偰忋偵岦偐傢偣傞嶌愴偱偡丅

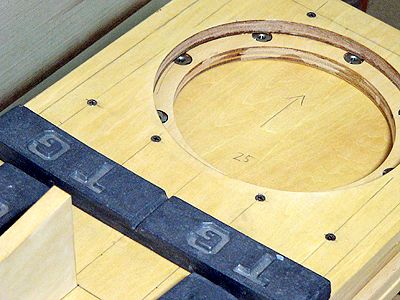

奼挘偟愗偭偨條巕丅偓偭偟傝偱偡丅

偙偺僨僗僋僩僢僾宆偱弶傔偰婥偯偄偨偺偱偡偑丄

俠俹倀丄價僨僆僇乕僪丄俫俢俢埲奜偵俵俿倁俀侽侽侽偑戝偒側擬尮偵側偭偰偄傑偡丅

偙傫側偵擬偐偭偨偲偼丅乮娋乯

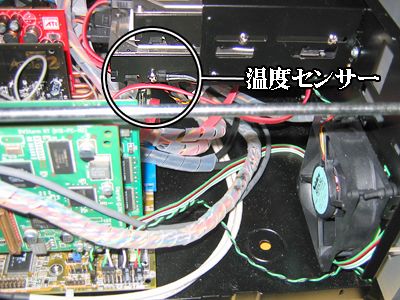

媧婥僼傽儞偺壏搙僙儞僒乕偼丄

摉弶僐儞儃僪儔僀僽偲俫俢俢晅嬤偺僔儍乕僔偵庢傝晅偗偰偄偨偺偱偡偑丄

俫俢俢偑寢峔僒乕儅儖僉儍儕僽儗乕僔儑儞偟偰偄偨偺偱丄

愝掕傪俁俆搙偵偟偰俫俢俢傊捈偵庢傝晅偗傑偟偨丅

僗僠乕儖偺偣偄偱椻媝擻椡偑棊偪偰偄傞偺偱偟傚偆偐丠

僼儘儞僩僷僱儖偼俉倣倣岤偺傾儖儈丅

壓晹偼僔儍乕僔偲偺娫偵嬻娫偑庼偗偰偁傝丄

媧婥傪朩偘側偄傛偆偵側偭偰偄傑偡丅

僀儞僔儏儗乕僞偑乽偁傫傑傝乿偱偟偨偺偱丄庢傝奜偟傑偟偨丅

曗嫮儕僽偑幾杺側忋丄寠偑戝偒偡偓偰僱僕巭傔偱偒偦偆偵偁傝傑偣傫丅

崱夞偺恀鐹僀儞僔儏儗乕僞偼愝寁偑暋嶨偵側傝傑偡丅

働乕僗晅懏偺僀儞僔儏儗乕僞丅

庤慜偼堦墳丄掅壙奿僐儞億偵傛偔尒傜傟傞

僾儔僗僠僢僋+僑儉偺僀儞僔儏儗乕僞乮塃乯偱偡丅

屻傠偺僀儞僔儏儗乕僞偼尒偊側偄偐傜偐丄僑儉偺夠乮嵍乯丅

傑傞偱庤敳偒偵尒偊傑偡丅

巇忋偑偭偨恀鐹僀儞僔儏儗乕僞偲偺斾妑丅

恀鐹僀儞僔儏儗乕僞昞偲棤丅

崱夞丄僀儞僔儏儗乕僞偼儊僞儖僾儔僀儅乕傪岤揾傝偟偨偺傒偱偡丅

偝傃巭傔掱搙偱偡偹丅

丂

丂

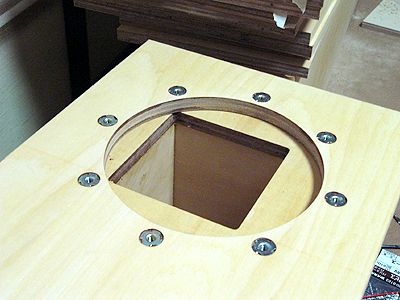

僄億僉僔愙拝嵻偱屌掕偟丄僼僃儖僩傪揬傝晅偗傑偟偨丅

丂俈寧侾俈擔偺憗挬姰惉偟傑偟偨丅惓妋偵尵偆偲侾俇擔偺栭偐傜攝慄偲儐僯僢僩庢傝晅偗偱揙栭偟偰偟傑偭偨偺偱偡丅偝傑偞傑側帠忣偵傛傝丄愝寁偐傜姰惉傑偱俀擭俀儢寧偐偐偭偰偟傑偄傑偟偨丅怳傝曉傞偲姶奡怺偄偱偡丅

丂俈寧侾俈擔偺憗挬姰惉偟傑偟偨丅惓妋偵尵偆偲侾俇擔偺栭偐傜攝慄偲儐僯僢僩庢傝晅偗偱揙栭偟偰偟傑偭偨偺偱偡丅偝傑偞傑側帠忣偵傛傝丄愝寁偐傜姰惉傑偱俀擭俀儢寧偐偐偭偰偟傑偄傑偟偨丅怳傝曉傞偲姶奡怺偄偱偡丅

丂杮摉偼侾偮偢偮梫慺傪捛壛偟側偑傜帋嶌弌棃傟偽偄偄偺偱偟傚偆偑丄帒嬥傕応強傕柍偄傾儅僠儏傾偱偁傞杔偵偼丄嶌偭偰偟傑偭偨

丂杮摉偼侾偮偢偮梫慺傪捛壛偟側偑傜帋嶌弌棃傟偽偄偄偺偱偟傚偆偑丄帒嬥傕応強傕柍偄傾儅僠儏傾偱偁傞杔偵偼丄嶌偭偰偟傑偭偨 暔傪埲壓偺曽朄偱悇應偡傞傎偐偁傝傑偣傫丅

暔傪埲壓偺曽朄偱悇應偡傞傎偐偁傝傑偣傫丅

丂

丂

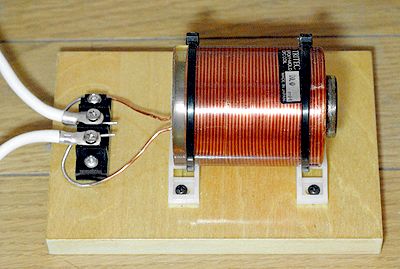

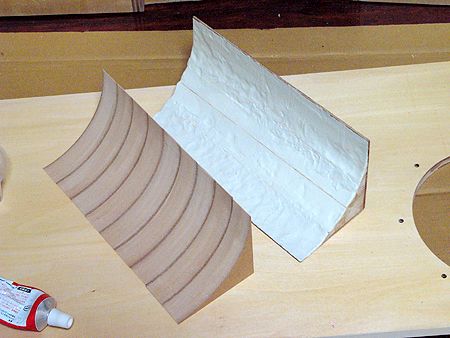

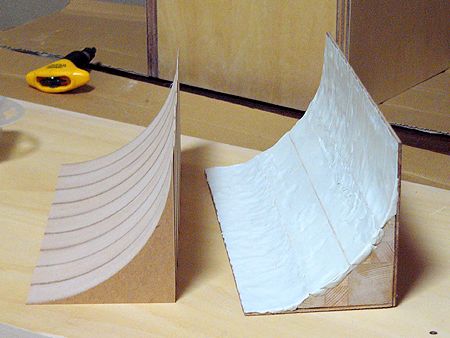

丂峔憐丅僶僗儗僼偲僟僽儖僶僗儗僗偺娭學偐傜僗僞乕僩偟傑偟偨丅僶僗儗僼曽幃偼撪梕愊偲僷僀僾偵傛偭偰摿掕廃攇悢傪嫟怳乮fd乯偝偣傑偡丅恾偺倐偼僶儔儞僗偑椙偄偲偝傟傞fd傪傕偮敔偺廃攇悢摿惈乮倖摿乯丅倎偼fd偑崅偄偲偒丄們偼fd傪掅偔庢傝偡偓偨偲偒偺摿惈丅們偼偐側傝壓傑偱怢傃傑偡偑丄拞掅堟偑棊偪崬傒丄嵟掅堟偺壒埑傕晄懌偟傑偡丅懳偟偰倎偼壒埑偑忋偑傞戙傢傝偵憗傔偵掅堟偑愗傟偰偟傑偄傑偡丅

丂峔憐丅僶僗儗僼偲僟僽儖僶僗儗僗偺娭學偐傜僗僞乕僩偟傑偟偨丅僶僗儗僼曽幃偼撪梕愊偲僷僀僾偵傛偭偰摿掕廃攇悢傪嫟怳乮fd乯偝偣傑偡丅恾偺倐偼僶儔儞僗偑椙偄偲偝傟傞fd傪傕偮敔偺廃攇悢摿惈乮倖摿乯丅倎偼fd偑崅偄偲偒丄們偼fd傪掅偔庢傝偡偓偨偲偒偺摿惈丅們偼偐側傝壓傑偱怢傃傑偡偑丄拞掅堟偑棊偪崬傒丄嵟掅堟偺壒埑傕晄懌偟傑偡丅懳偟偰倎偼壒埑偑忋偑傞戙傢傝偵憗傔偵掅堟偑愗傟偰偟傑偄傑偡丅

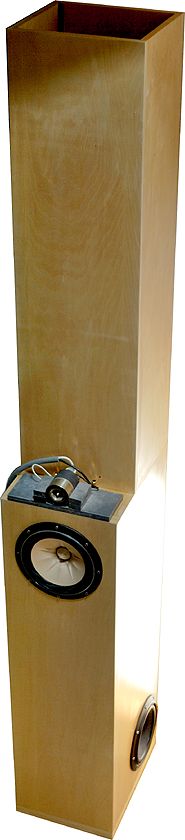

丂傕偲傕偲戝夋柺巙岦偑偁傝傑偟偨丅偟偐偟杔偑弶傔偵柌尒偨侾俋俉侽乣俋侽擭戙偼俁娗幃僾儘僕僃僋僞偑庡棳乮塼徎傕偁傝傑偟偨偑丄夋慺悢丒懍搙墳摎惈嫟偵巆擮側撪梕偱偟偨丅乯偱丄偦傟傕帺摦幵偑侾戜妝偵攦偊傞壙奿丅嵟弶偵堄幆偟偨偺偼Hi-Vi帍偺嶳拞宧嶰巵戭偺乽僶乕僐價僕儑儞乿丅偦偟偰杔偑戝偒側塭嬁傪庴偗偨挿壀揝抝巵傕FM

fan帍偺棫壴棽巵偲偺懳択偱俙倁儖乕儉寶愝傪昞柧丄屻偵乽嶰旽仺僜僯乕僾儘僕僃僋僞乿傪摫擖偝傟傑偟偨丅僆乕僨傿僆嶨帍傪撉傫偱偨偩偆傜傗傑偟偔尒偰偄偨偺偱偡丅

丂傕偲傕偲戝夋柺巙岦偑偁傝傑偟偨丅偟偐偟杔偑弶傔偵柌尒偨侾俋俉侽乣俋侽擭戙偼俁娗幃僾儘僕僃僋僞偑庡棳乮塼徎傕偁傝傑偟偨偑丄夋慺悢丒懍搙墳摎惈嫟偵巆擮側撪梕偱偟偨丅乯偱丄偦傟傕帺摦幵偑侾戜妝偵攦偊傞壙奿丅嵟弶偵堄幆偟偨偺偼Hi-Vi帍偺嶳拞宧嶰巵戭偺乽僶乕僐價僕儑儞乿丅偦偟偰杔偑戝偒側塭嬁傪庴偗偨挿壀揝抝巵傕FM

fan帍偺棫壴棽巵偲偺懳択偱俙倁儖乕儉寶愝傪昞柧丄屻偵乽嶰旽仺僜僯乕僾儘僕僃僋僞乿傪摫擖偝傟傑偟偨丅僆乕僨傿僆嶨帍傪撉傫偱偨偩偆傜傗傑偟偔尒偰偄偨偺偱偡丅

丂偙偺儔僢僋傪揤堜晅嬤偺扞偵愝抲偡傞偙偲偵傛傝丄弮惓嬥嬶傛傝崅偄埵抲偱搳幨偱偒傞偺偱偡丅偙偺曽朄偼変側偑傜偄偄傾僀僨傿傾偩偲巚偄傑偡丅帇挳埵抲偺屻傠偵扞傗壠嬶偺偁傞壠掚偱偡偖摫擖偱偒傑偡偹丅

丂偙偺儔僢僋傪揤堜晅嬤偺扞偵愝抲偡傞偙偲偵傛傝丄弮惓嬥嬶傛傝崅偄埵抲偱搳幨偱偒傞偺偱偡丅偙偺曽朄偼変側偑傜偄偄傾僀僨傿傾偩偲巚偄傑偡丅帇挳埵抲偺屻傠偵扞傗壠嬶偺偁傞壠掚偱偡偖摫擖偱偒傑偡偹丅

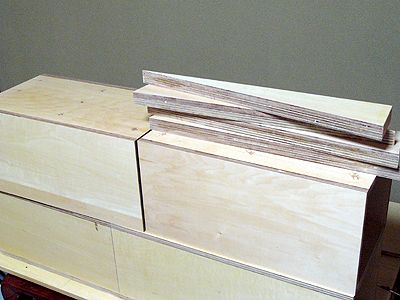

丂俹俵俙亅俀侽侽侽嘦偲俹俵俙-俀侽侽侽偺僐儞價偼枮懌偱偒傞壒幙偱偟偨丅偟偐偟丄岲傒偑曄傢偭偨偺偐杔偺僄乕僕儞僌乮榁壔乯偺偨傔偐丄暔懌傝側偄偲偙傠偑弌偰偒傑偟偨丅尫偵墣偑忔偭偰旤偟偔丄拞掅堟偼岤傒偑偁傞傕偺偺丄嵟掅堟偵敆椡偑側偔丄塮夋傪尒偰偄傞偲婥帩偪傛偔側偄偺偱偡丅椺偊偽僕儏儔僔僢僋僷乕僋偺嫲棾偺旲懅丄惡丅僩僁儖乕儔僀僘偺敋敪壒側偳丅傕偲傕偲偦偆偄偭偨榐壒側傜擺摼偄偒傑偡偑丄寑応偺僔僗僥儉乮昁偢偟傕壠掚梡傛傝僋僅儕僥傿偑崅偄偲偼偄偊側偄乯偱懱姶偟偰偄傑偡偺偱丄壠偱傕嵞尰偟偰傒偨偄偲嫮偔巚偆傛偆偵側傝傑偟偨丅

丂俹俵俙亅俀侽侽侽嘦偲俹俵俙-俀侽侽侽偺僐儞價偼枮懌偱偒傞壒幙偱偟偨丅偟偐偟丄岲傒偑曄傢偭偨偺偐杔偺僄乕僕儞僌乮榁壔乯偺偨傔偐丄暔懌傝側偄偲偙傠偑弌偰偒傑偟偨丅尫偵墣偑忔偭偰旤偟偔丄拞掅堟偼岤傒偑偁傞傕偺偺丄嵟掅堟偵敆椡偑側偔丄塮夋傪尒偰偄傞偲婥帩偪傛偔側偄偺偱偡丅椺偊偽僕儏儔僔僢僋僷乕僋偺嫲棾偺旲懅丄惡丅僩僁儖乕儔僀僘偺敋敪壒側偳丅傕偲傕偲偦偆偄偭偨榐壒側傜擺摼偄偒傑偡偑丄寑応偺僔僗僥儉乮昁偢偟傕壠掚梡傛傝僋僅儕僥傿偑崅偄偲偼偄偊側偄乯偱懱姶偟偰偄傑偡偺偱丄壠偱傕嵞尰偟偰傒偨偄偲嫮偔巚偆傛偆偵側傝傑偟偨丅

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂