仭傕偆偁偲侾儅僀儖仭 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

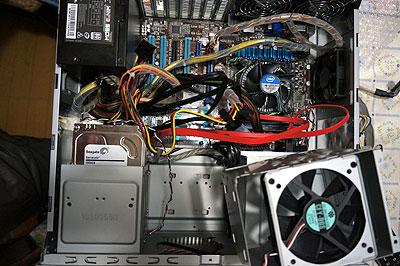

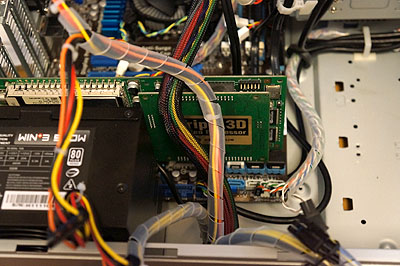

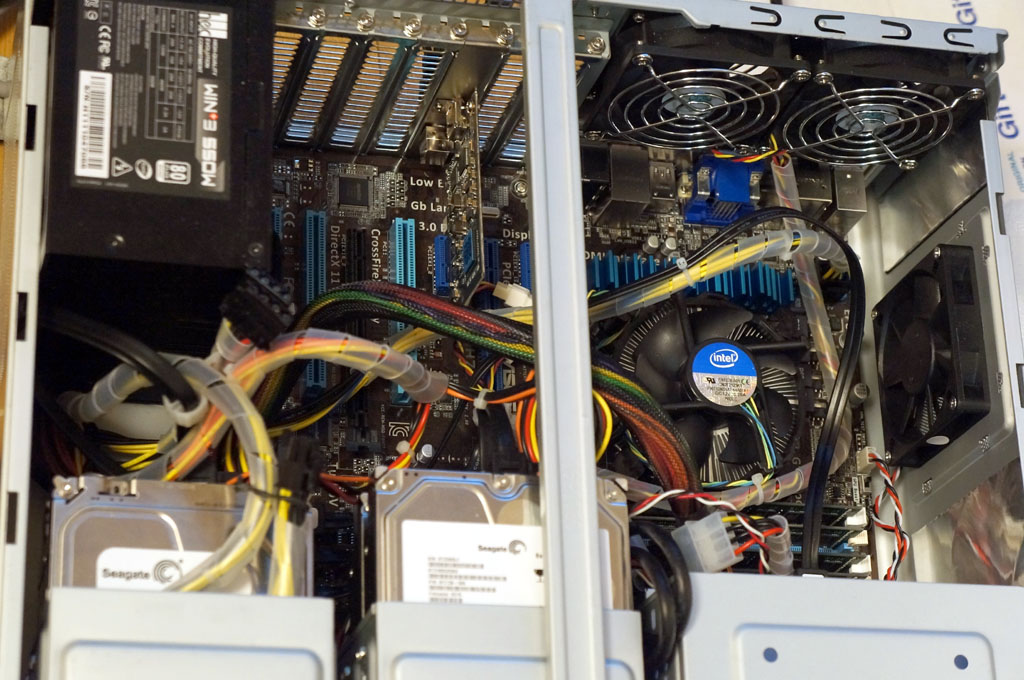

仭One Ver.2012偺惢嶌 13/03/07 丂俀侽侾俀擭侾侽寧枛丅媣偟傇傝偲偼偄偊丄傕偼傗帺嶌俹俠側偳妝偵嶌傟傞偱偁傠偆偲巚偭偰偄偨偺偱偡偑丄側偐側偐堦嬝撽偵偄偐偢丄幚梡抜奒偵偄偨傞傑偱侾儢寧偔傜偄偐偐偭偰偟傑偄傑偟偨丅丂帪宯楍偱敪惗偟偨栤戣偲丄偦傟偵懳偡傞夝寛傪彂偙偆偲巚偄傑偡丅傑偢丄Ver.2008傑偱巊梡偟偰偄偨働乕僗偺VFD儌僕儏乕儖偑柍梡偺挿暔偲壔偟偰偄傞偺偑婥偵擖傝傑偣傫丅偄偭偦偺偙偲丄俷俽偲MTV2000埲奜擖傟懼偊傛偆丄偲寛抐偟偨偺偱偡丅 丂働乕僗偼壞偛傠偐傜僨僗僋僩僢僾宆偺働乕僗傪扵偟偰偄偰丄偦偺岓曗偺拞偐傜僒僀僘丄僨僓僀儞丄曻擬惈丄嫮搙丄壙奿偱僔儖僶乕僗僩乕儞SST-LC10S-E-USB3.0傪慖傃傑偟偨丅僉儍僾僠儍僇乕僪偼MTV2000埲奜偵傕僼儖俫俢帪戙偵懳墳偟偨傕偺傪峫偊丄旓梡懳岠壥偱DC-HD1傪慖戰丅HDMI偩偗偱側偔丄僐儞億乕僱儞僩抂巕偐傜傕擖椡偱偒丄偝傜偵俹俽俁側偳偺僎乕儉婡偺怣崋傕僉儍僾僠儍偱偒傞惢昳偱偡丅 丂昁梫側僷乕僣傪敪拲偟丄慻傒棫偰傪奐巒偟傑偟偨丅

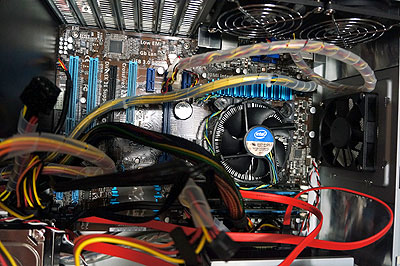

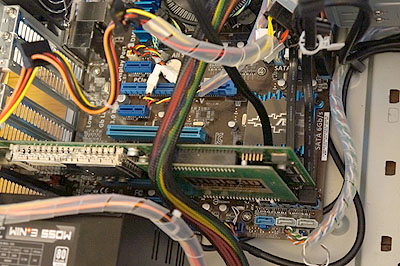

仭搵嵹揹尮偺働乕僽儖晄懌

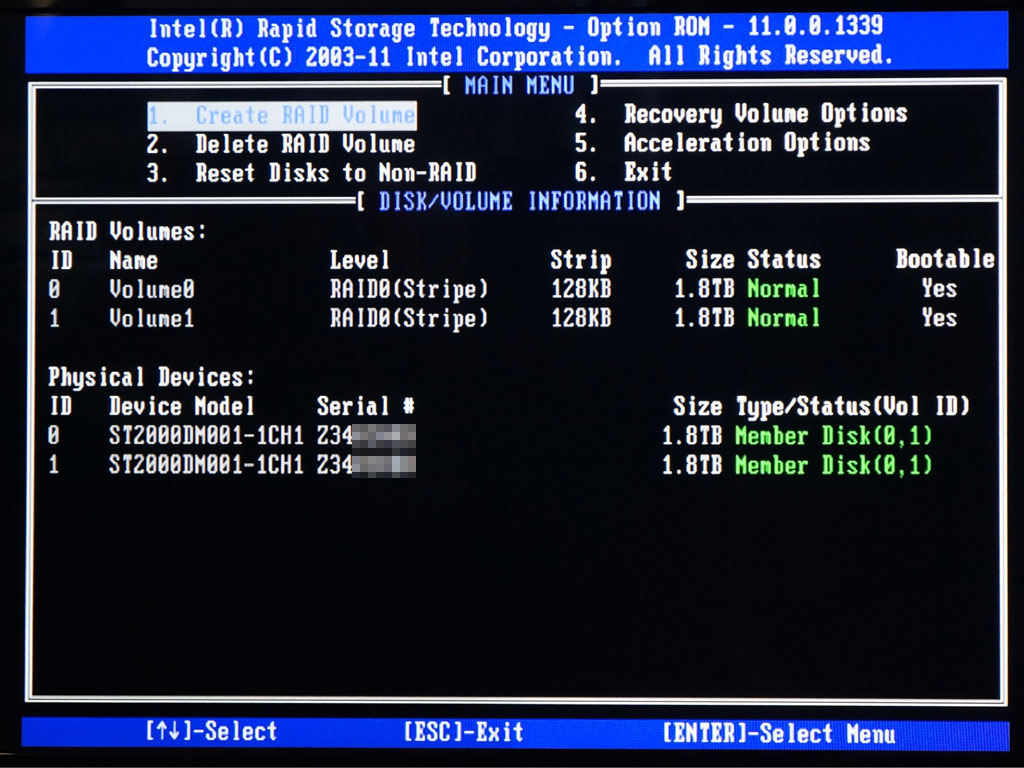

仭HDD偺巊偄曽傪岺晇偟偰傒傛偆

丂偟偽傜偔峫偊丄敪憐傪曄偊偰傒傞偙偲偵偟傑偟偨丅2TB埲壓偺僷乕僥傿僔儑儞傪愗傞偺偱偼側偔丄2TB埲壓偺RAID儃儕儏乕儉傪暋悢嶌惉偟偨傜偳偆偩傠偆丠伀 丂OS傪嵞僀儞僗僩乕儖丅寢壥丄

丂傗偭偨乕偭!!偆傑偔偄偒傑偟偨丅

丂傑偨丄MTV2000偑巋偝偭偰偄傞偲丄DC-HD1偱巊梡偡傞梊掕偺僉儍僾僠儍僜僼僩丄傾儅儗僐TV偺摦嶌傑偱慾奞偟偨偺偱媰偔媰偔揚嫀偟傑偟偨丅梊栺榐夋偼偁偒傜傔傞偟偐側偄偐乧丄偲棊抇偟偰偨傜丄掜偑庯枴偱嶌惉偟偰偄偨僾儘僌儔儉傪採埬偟偰偒偨偺偱偡丅 仭傾儅儗僐TV偺僆乕僶乕儗僀偲僄儞僐乕僪愝掕柪憱

丂DivX傕帋偟傑偟偨偑丄摨偠埑弅棪側傜x264偺曽偑尦夋憸偵拤幚偵尒偊傑偟偨丅寉偄偺偼傛偐偭偨偺偱偡偑丅

仭掜偺梊栺榐夋僾儘僌儔儉偱帋峴嶖岆

仭XP僗儕乕僾乮僗僞儞僶僀乯暅婣偺晄嬶崌 丂姰惉奜娤偼偙偪傜丅 仭怳傝弌偟偵栠傞 11/01/27

丂偦偟偰怴嫟柭娗僩儖僱乕僪偑僴僀僇僲儞傛傝戝宆壔偟偨偣偄偱丄晹壆偺僪傾偑奐偗偯傜偔側傝傑偟偨丅偡偖嬤偔偵暻偲嵽幙丄摟夁棪偺堘偆僪傾偑偁傞偣偄偱壒応姶偑晄帺慠偵側傞帪偑偁傝傑偡丅忋曽偵掅壒傪悂偒忋偘傞嫟柭娗偵偲偭偰丄揤堜偺孹幬偑嵍塃偱嵎偑偁傞偺傕婥偵側偭偰傑偟偨丅

丂偦傫側傢偗偱栤戣揰偲偦偺夝寛曽朄傪俀侽侾侽擭偺廐偛傠偐傜彊乆偵峫偊偰偄偨偺偱偡丅

丂傕偆僼儘儞僩僾儘僕僃僋僔儑儞俿倁偼偁傝傑偣傫丅僗僋儕乕儞傪僗僾儕儞僌廂擺幃偵偡傟偽丄憢偑巊偊傑偡丅揾憰梡偵係侽們倣巐曽偺僉儍僗僞乕偮偒僥乕僽儖乮崅偝傕曄偊傜傟傟偽彯椙偟乯傪梡堄丄僄傾僽儔僔僴儞僈乕傪愝抲偡傟偽丄侾偮夝寛丅 丂偄偗傞丄偲巚偭偨偺偱俀侽侾侾擭偵擖偭偰偐傜幚峴偵堏偟巒傔傑偟偨丅

丂偦偙偱乽暻偆傜僙儞僒乕撪憰嵽愱梡僾儘梡EZ3802乿傪峸擖丅僠儍儞僱儖僒億乕僩傕侾俉俀侽倣倣偲俇侽侽倣倣傪峸擖丅彴偺壔徬斅偑俆侽倣倣側偺偱丄嵟忋晹偼俀係俈侽倣倣偵側傝傑偟偨丅扞偼崱傑偱巊偭偰偨傕偺傪嵞僇僢僩偟偰俈俆侽倣倣偵丅嵍塃俀枃偢偮丄係抜寁俉枃愝抲偱偒傑偡偹丅怴偟偄僗僋儕乕儞傕拰埵抲偑敾偭偨偺偱埨怱偱偡丅

丂偄偮傕偳偍傝掅僐僗僩偱側傞傋偔幪偰側偄丄傪栚巜偟偰傑偡偑丄俴帤宆僈儔僗僥乕僽儖偼張暘偣偞傞傪摼側偄偲偙傠偑恏偄偱偡丅僈儔僗偩偲揾椏傗愙拝嵻偙傏偟偰傕丄鉟楉偵傆偒庢傟偰曋棙偩偭偨傫偱偡偗偳偹丅俴俢僾儗乕儎傕傎偲傫偳巊傢側偔側偭偨偺偱丄偝偡偑偵晹壆偐傜偼弌偦偆偲巚偭偰傑偡丅俹俽俁偺傾僢僾僗働乕儕儞僌偭偰杮摉偵偡偛偐偭偨偱偡偐傜丅 仭僩儖僱乕僪偺梋攇 10/08/08 丂僩儖僱乕僪偺愝抲偱栤戣敪惗丅傑偢偼応強丅嵍僗僺乕僇乕偺僂乕僼傽乕晹偑暻僐儞僙儞僩偡偖椬偱偡丅尰嵼偺忬懺偱偼揹尮働乕僽儖偑僂乕僼傽乕傪墶愗偭偰偟傑偄傑偡丅僂乕僼傽乕偼俉侽俫倸埲壓偺嵞惗偺偨傔丄偁傑傝塭嬁柍偄偐傕偟傟傑偣傫偑乮恖娫偺帹偼挻掅壒偲挻崅壒傊峴偔偵偟偨偑偭偰巜岦惈姶搙偑撦偔側傞乯丄惛恄塹惗忋椙偔偁傝傑偣傫丅

偦傟偱墶曽岦傊働乕僽儖傪堷偒弌偣傞俴宆儂僗僺僞儖僌儗乕僪僾儔僌傊曄峏偟傑偟偨丅

丂俴宆偱桳柤側偺偼僴僢儀儖偩偲巚偄傑偡丅壙奿嵎乮栺1,000墌乯傎偳僋僅儕僥傿偵嵎偼柍偄偲巚偄傑偟偨偺偱丄埨偄柧岺幮惢偵偟傑偟偨丅偙偺僾儔僌偼係俆搙偢偮俉曽岦傊働乕僽儖偑堷偒弌偣傑偡丅摉弶幬傔係俆搙偺梊掕偱偟偨偑丄帺幒偺僐儞僙儞僩偺抂巕娫偑昗弨俀楢側偨傔丄係俆搙偵偡傞偲僾儔僌偳偆偟偑傇偮偐傝傑偡丅尒偨栚偑婏柇偱偡偑丄俋侽搙偱夝寛丅偦傟偱傕儂僗僺僞儖僌儗乕僪偩偗偁偭偰丄埨掕偟偰傑偡丅 丂偝偰丄梋攇傕偆侾揰偼僽儖乕儗僀僾儗乕儎乕偲偟偰俹俽俁杮懱傪峸擖偟傑偟偨丅宆斣偼俠俤俠俫-俀俆侽侽俙偱偡丅杮摉偼傕偭偲懸偮偮傕傝偱偟偨偑丄僩儖僱乕僪偺姰惉偱変枬弌棃側偔側偭偰偟傑偭偨偺偱偡丅偨傇傫僎乕儉偼傎偲傫偳偟側偄偲巚偄傑偡丅幚偼僷僀僆僯傾偺僽儖乕儗僀愱梡婡偲柪偄傑偟偨丅偍偦傜偔俢倁-俇侽侽俙倁偲儕儌僐儞偑嫟捠偱巊偊偨偱偟傚偆偟丄壙奿傕庤偛傠偱偡丅愱梡婡偵偟側偐偭偨偺偼丄俢倁-俇侽侽俙倁偺俢倁俢傾僢僾僗働乕儕儞僌偲斾妑偟偰傒偨偐偭偨偙偲偲丄俛俬俷俽傾僢僾僨乕僩偱擻椡偑旘桇揑偵岦忋偡傞壜擻惈偑偁偭偨偐傜偱偡丅

丂僥僗僞偱應偭偨偲偙傠丄岦偐偭偰嵍偑儂僢僩丄塃偑傾乕僗偱偡丅偪傚偭偲壗枃偐僜僼僩傪帋偟偰傒傑偟偨丅俢倁-俇侽侽俙倁摨條丄塮憸偼僾儘僕僃僋僞偵俫俢俵俬愙懕丄壒惡偼岝働乕僽儖偱倁俼俢俽-俀俆倶倱傊愙懕偟偰傑偡丅

丂俹俽俁杮懱偼梊憐埲忋偵偄偄偱偡偹丅揹尮僐乕僪帺嶌偱丄傑偩傑偩壒惡偑椙偔側傞壜擻惈傕偁傝傑偡丅偨偩丄儊僈僱宆僐僱僋僞偼懢偄働乕僽儖偑巊偊側偄偺偑擄揰偱偡丅俁丏俆僗働傾偔傜偄偱嶌偭偰傒傑偡偐丅 仭僒僽僂乕僼傽乕撪憼嫟柭娗戞俀抏両俥-俆僞僀僼乕儞 10/07/23

丂俥-係僩儖僱乕僪偼変側偑傜椙偄僗僺乕僇乕偩偲巚偄傑偡偑丄俉忯偔傜偄偺晹壆偱巊偆偵偼戝偒偄偱偡偟丄僂乕僼傽乕偲偺儗儀儖崌傢偣偵僶僀傾儞僾嬱摦偑昁梫偱偡丅偙偺曈傝傪夝寛偡傞偨傔丄側傞傋偔柍懯傪徣偄偰儘乕僐僗僩偵丄僟僂儞僒僀僕儞僌偟偨儌僨儖傪愝寁偟偰傒傑偟偨丅

丂僔僗僥儉偺崌惉僀儞僺乕僟儞僗偼俁丏俀兌丅廩暘侾戜偺傾儞僾偱嬱摦偱偒傑偡丅 丂晹昳偱拲堄偑偁傞偲偙傠偼俆揰丅俇丄俈丄俉偺屝偟傠偼俁侽倣倣丅俋丄侾侽偼偮側偄偱巊偄傑偡丅摨偠偔俀枃廳偹偵側傞掙斅偼侾侾偵侾俀丄侾俁傪偮側偄偱揬傝晅偗傑偡丅懠偵乽曗嫮乿偲偄偆偺偼丄棤斅係偑庛偄傛偆側傜拞墰偵揬傝晅偗傞晹昳偱偡丅侾係丄侾俆丄侾俇丄侾俈偼惓柺恾偺捠傝偵攝抲丄崅偝偼懠偺晹昳偵姳徛偟側偄埵抲偱昞斅侾偺棤懁傊揬傝晅偗傑偡丅

丂傑偨幚尡梫慺傪愝寁偵惙傝崬傫偱傒傑偟偨丅崱搙偼儊僀儞儐僯僢僩埵抲偑嫟柭娗偺抂偱偼偁傝傑偣傫丅忋庤偔僒僽僂乕僼傽乕偲憡屳曗姰偟偰偔傟傟偽傛偄偺偱偡偑丅偦偟偰僨僕僞儖幃偵媅帡僥乕僷乕偺妏搙傪偒偮偔偟傑偟偨丅慡崅偺妱傝偵嫟柭娗偺壒摴傪壱偘丄掅壒偺曻幩岠棪偑忋偑傞偺偱偼丠偲摜傫偱傑偡丅嵟掅嫟怳廃攇悢偼俀俁丏俈俫倸丅埲壓俈侾丏侾俫倸丄侾侾俉丏俆俫倸丄侾俇俆丏俋俫倸丅 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

[BACK] |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||